Hochschulzusammenarbeit in Sachsen mit Saxony⁵

Mit Saxony⁵ bündeln die sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Leipzig, Dresden, Mittweida, Zittau/Görlitz und Zwickau seit 2018 mit weiteren Partnern ihre Ressourcen und Kompetenzen in einem Transferverbund. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und intelligente Vernetzung stärkt der Hochschulverbund den forschungsbasierten Wissens- und Technologietransfer in Sachsen und befördert eine neue Qualität von Innovationen sowie neuen Forschungsprojekten.

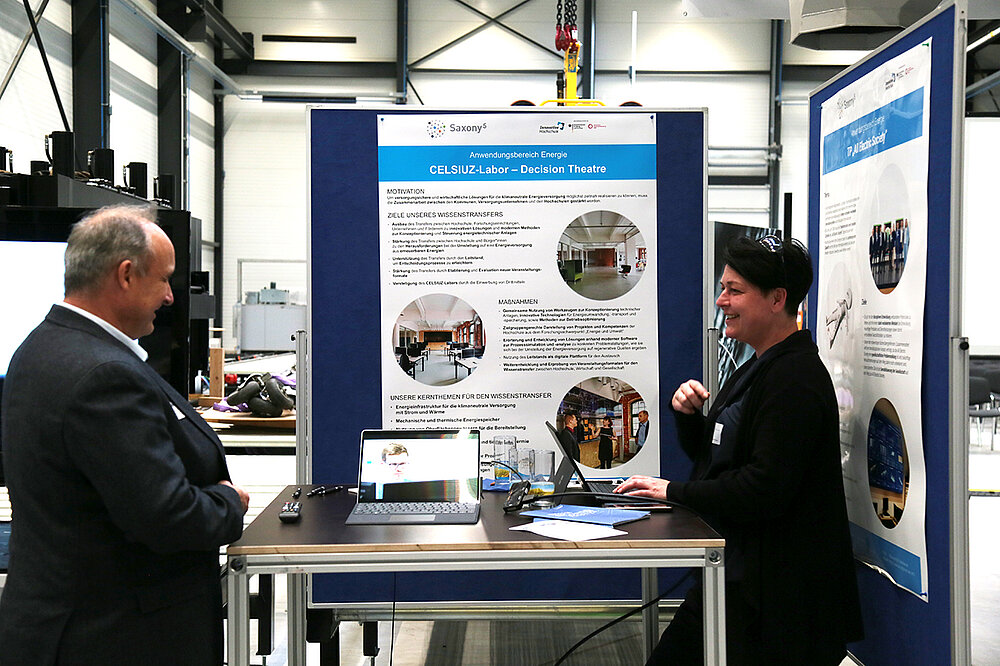

Unsere angewandte Forschung macht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der HTWK Leipzig seit langem zu gefragten Spezialisten für Produktentwicklung und Wissenstransfer. Mit Saxony⁵ stehen die fachlichen Stärken und experimentellen Möglichkeiten ganzer fünf Hochschulen zur Verfügung. In den Anwendungsbereichen Produktion, Umwelt und Energie werden mit Unterstützung von fünf Transfermodulen markt- und gesellschaftsrelevante Top-Themen beim Transfer unterstützt und so neue Möglichkeiten für neue Kooperationen, Technologieerprobungen und fachlichen Austausch aufgezeigt.

Unsere Expertise im Verbund

Saxony⁵ Neuigkeiten

Rund 90 Wissenschaftler aus aller Welt haben sich für die Konferenz angemeldet. Sie alle sind Expertinnen und Experten auf dem Gebiet des internationalen Baurechts und Baumanagements. Auf hohem akademischem Level und mit starker Anwendungsorientierung tauschen sie sich beim LADR-Workshop über neueste Entwicklungen aus, um so den Wissenstransfer innerhalb der akademischen Gemeinschaft, aber auch in die Bauindustrie und in Behörden zu erhöhen.

Programm mit Vorträgen und Keynotes

An zwei Konferenztagen finden unter anderem Vorträge zu den Themen Rechtsstreit, Schadensersatz, Streitbeilegung, Risiko-Management, Verträge und Konflikte sowie Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Bausektor statt. „Erstmals neu sind die Themen Building Information Modeling (BIM) und Vertragsmanagement, um noch besser die aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen im Bereich des Bau- und Vertragsrechts abbilden zu können“, so Ulrike Quapp, Dekanatsrätin der Fakultät Bauwesen an der HTWK Leipzig und Senior Editor der LADR-Zeitschrift.

Zur Workshop-Eröffnung und den Keynotes am Dienstag, den 1. Juli 2025, werden hochkarätige Gäste erwartet: Nach einer Begrüßung und Einführung durch Professor Klaus Holschemacher sprechen ab 9:00 Uhr Dirk Panter, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz, Lance VanDemark, Chefredakteur des LADR-Journals, Courtney Mazzone, Konsulin vom US-Generalkonsulat in Leipzig, sowie Professor Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit an der HTWK Leipzig.

Es folgen zwei Keynotes von ausgewiesenen Experten: Dr.-Ing. Matthias Tietze (C3 – Carbon Concrete Composite Verband) gibt einen Überblick zur Regelungssituation für innovative Bauweisen in Deutschland am Beispiel von Carbonbeton. Sarah Kristina Merz (Deubim) befasst sich in ihrem Vortrag mit Normen und rechtliche Anforderungen in BIM-Projekten. Nach den beiden ganztägigen Konferenztagen mit Vorträgen am 1. und 2. Juli 2025 haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, die Stadt Leipzig bei einer kulturellen Tour auf den Spuren von Goethes Faust besser kennenzulernen.

Veröffentlichung in LADR-Sonderausgabe

Alle Vortragenden werden ihre neuesten Erkenntnisse auch in Beiträgen in einer Sonderausgabe der LADR-Zeitschrift veröffentlichen. Die Zeitschrift ist im Ranking wissenschaftlicher Datenbanken hervorragend positioniert und als Fachpublikation hoch angesehen. So können sich zudem andere Fachleute im Bereich des Baurechts und Baumanagements im Nachhinein weiterbilden.

Der LADR-Workshop wird unter anderem gesponsert von der Kanzlei Seufert Rechtsanwälte und dem Construction Institute der American Society of Civil Engineers (ASCE). Die Amerikanische Gesellschaft der Bauingenieure ist eine der größten Vereinigungen in der Bauindustrie und setzt sich unter anderem für eine nachhaltige Infrastruktur für die Zukunft ein.

Worum geht es in der neusten Ausgabe?

Im Forschungsmagazin Einblicke 2025 hat Künstliche Intelligenz (KI) zum Schwerpunkt, denn kaum eine technische Errungenschaft hat in jüngster Zeit so viel Aufmerksamkeit erhalten und so tiefgreifend Einzug in verschiedene Lebensbereiche gehalten. Auch in der Forschung spielt KI eine zunehmend tragende Rolle: Sei es als eigener Forschungsgegenstand oder aber als Methode angewandter Forschung, die in diversen Disziplinen neue Ansätze und Möglichkeiten bietet.

Lesen Sie im Magazin beispielsweise, wie die Forschende der HTWK Leipzig KI einsetzen, um menschliche Bewegungsabläufe zu analysieren - sei es im Sport, in der Medizin oder bei Arbeitsabläufen. Auch ein Messsystem für die Wartung von Straßen entwickeln Forschende aus dem Zusammenspiel von Sensoren und KI. A propos Straße: Das Smart-Driving-Team der HTWK Leipzig erprobt an Modellfahrzeugen verschiedene KI-Ansätze zum autonomen Fahren - wir berichten.

Themenvielfalt

Neben der Forschungsstatistik 2024 finden Sie wie immer auch die Gewinnerbilder des Fotowettbewerbs Forschungsperspektiven sowie in den "Schlaglichtern" viele weitere spannende Einblicke in unsere vielfältigen Forschungsthemen. Seien es die Bauingenieure und Architekten um Prof. Dr.-Ing Alexander Stahr, die ein neues Reallabor für den Holzbau der Zukunft errichteten, die Maschinenbauer um Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder, die UVC-Strahlen zur Luftreinigung verwenden und die Ausbreitung der Keime in Klassenzimmern simulieren, das Team von Prof. Dr.-Ing. Klaus Holschemacher, das recycelten Carbonbeton entwickelt oder aber Prof. Dr.-Ing. Robert Böhm, der mit seinen Mitarbeitenden Methoden erprobt, um Verbundwerkstoffe aus der Luftfahrt und aus Windkraftanlagen wiederzuverwenden.

Das Forschungsmagazin der HTWK Leipzig wird aus Mitteln des Projekts Saxony⁵ mitfinanziert, das im Rahmen des Bund-Länder-Programms Innovative Hochschule gefördert wird.

Keine Ausgabe mehr verpassen

Gern können Sie kostenfrei die Einblicke postalisch oder digital abonnieren. Die Einblicke erscheint einmal im Jahr.

Viel Lesevergnügen wünscht Ihnen die Einblicke-Redaktion des Referats Forschung der HTWK Leipzig!

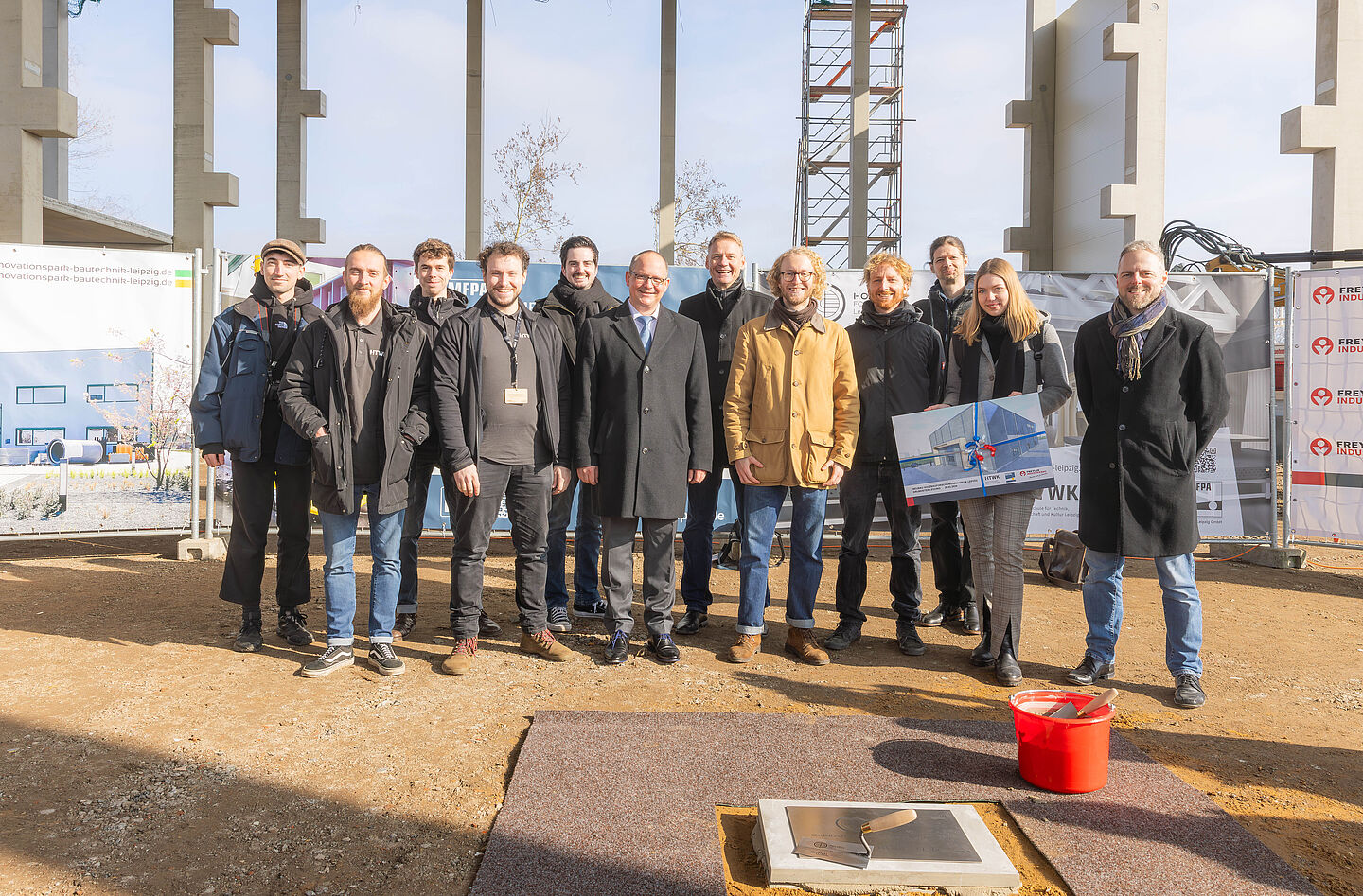

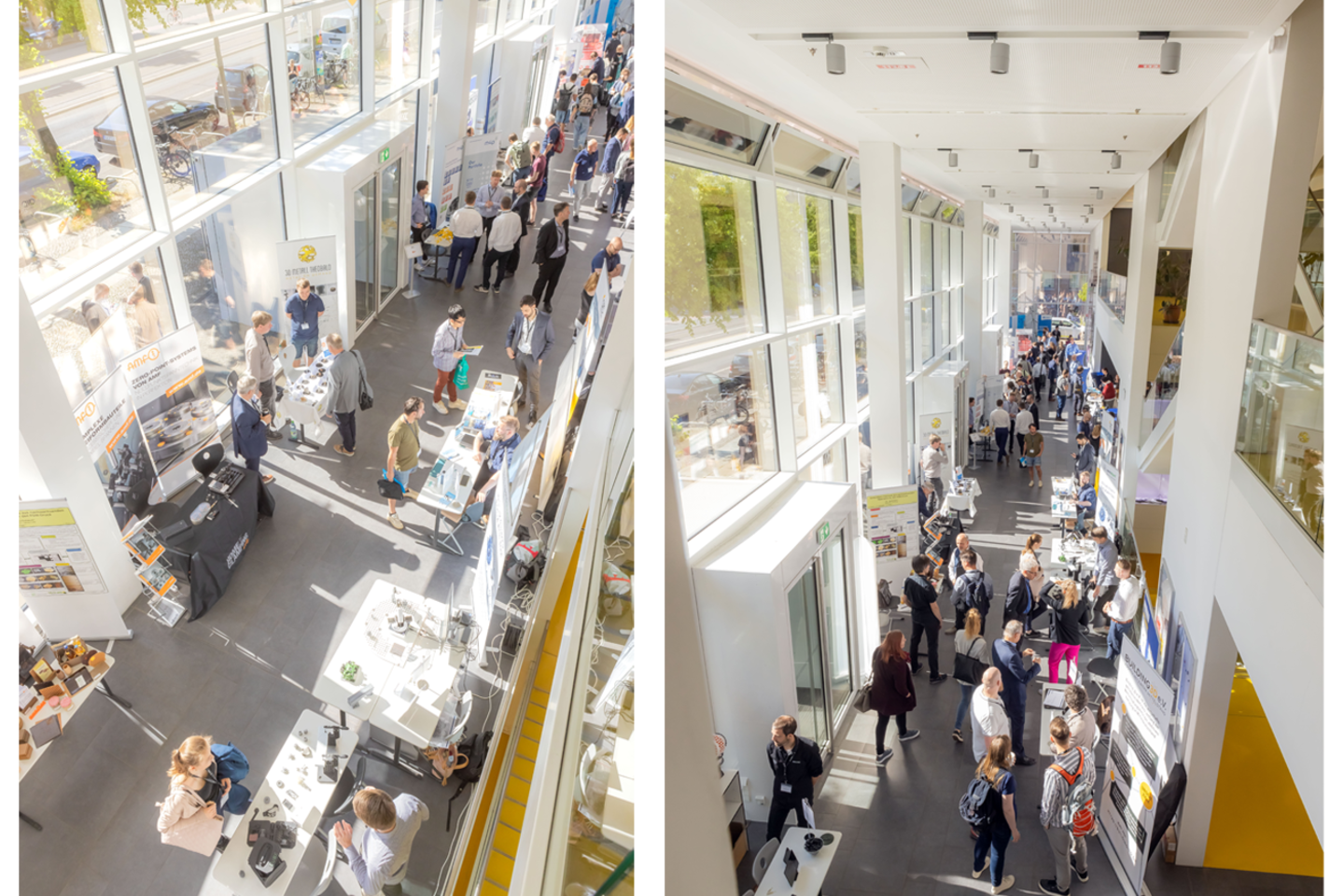

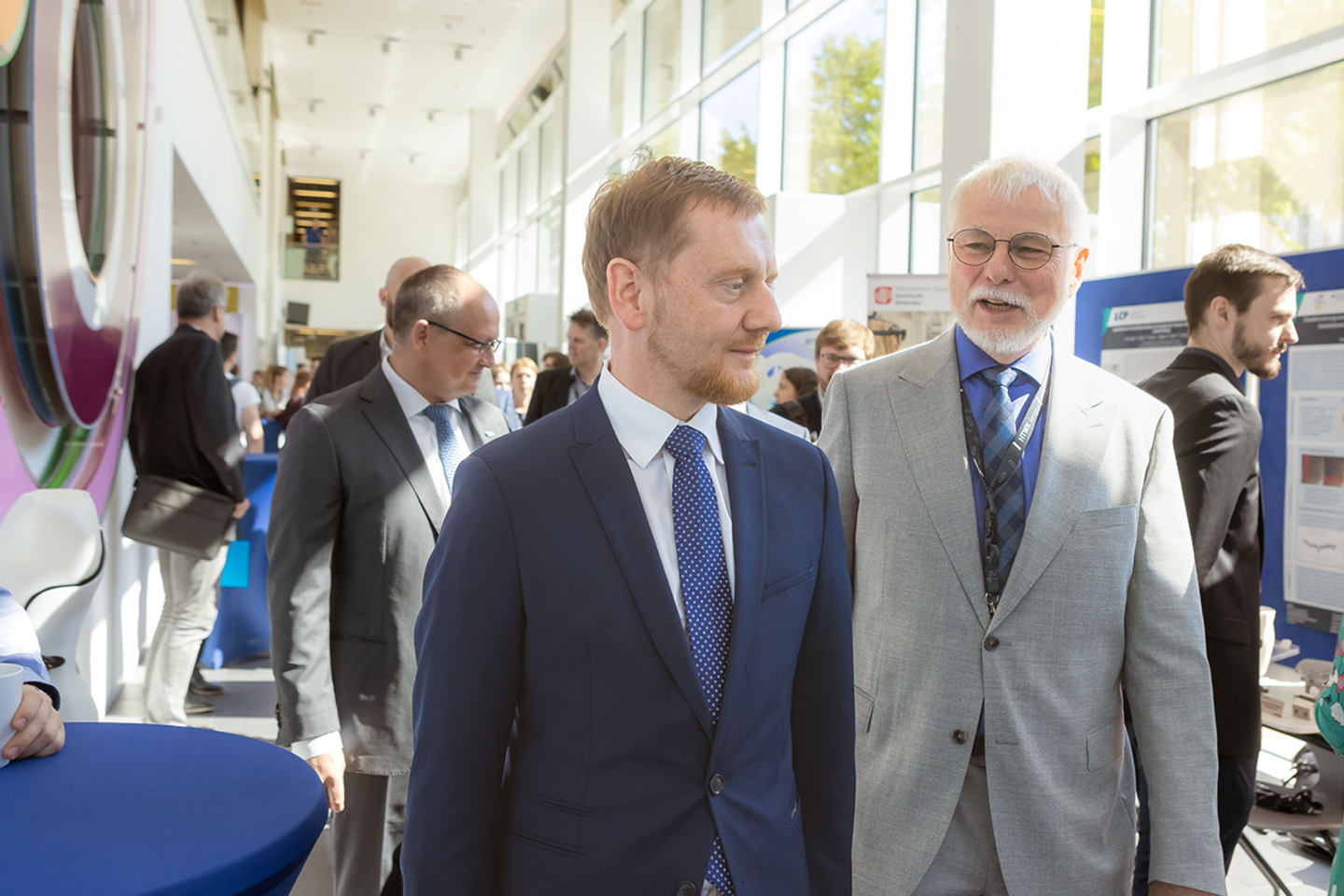

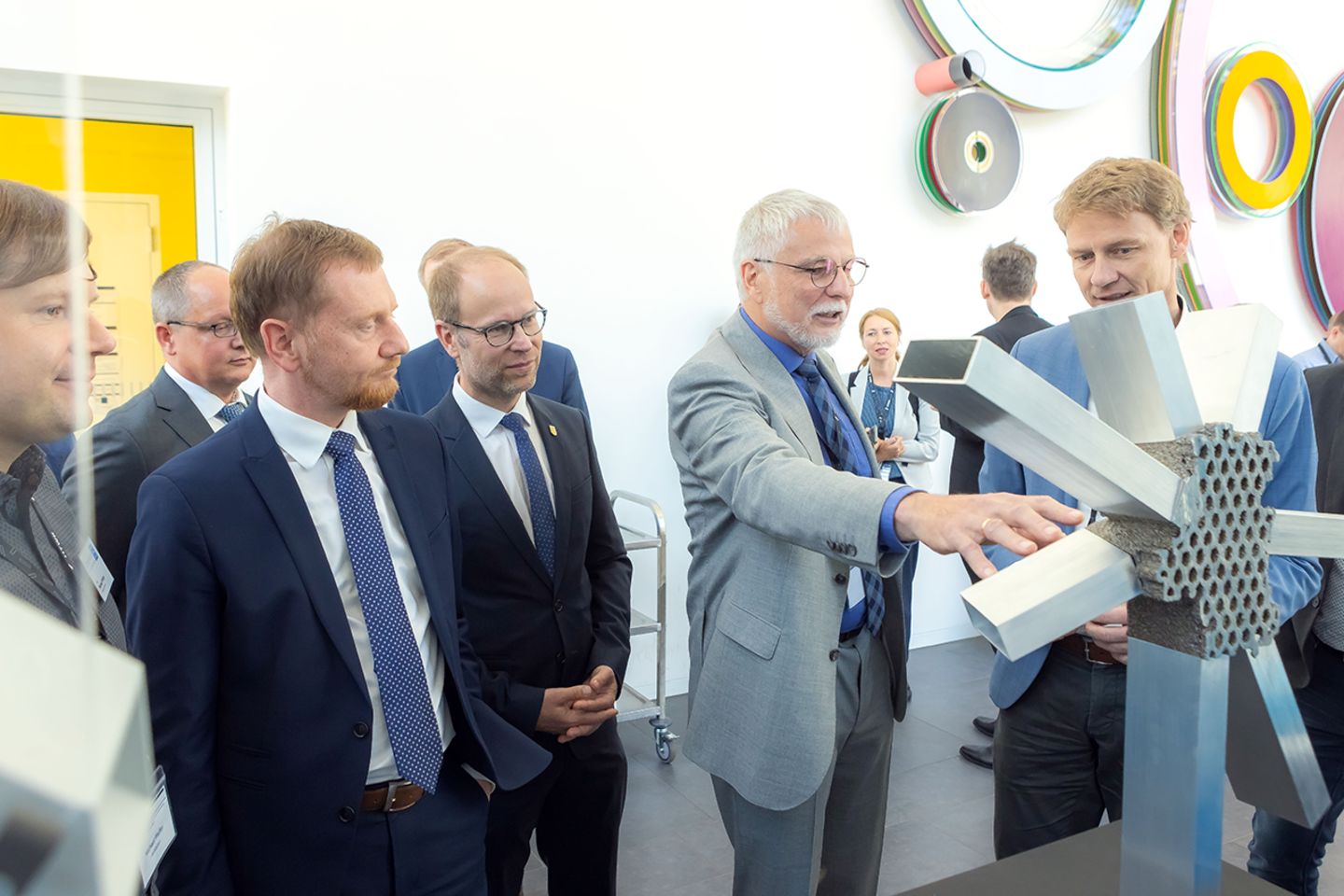

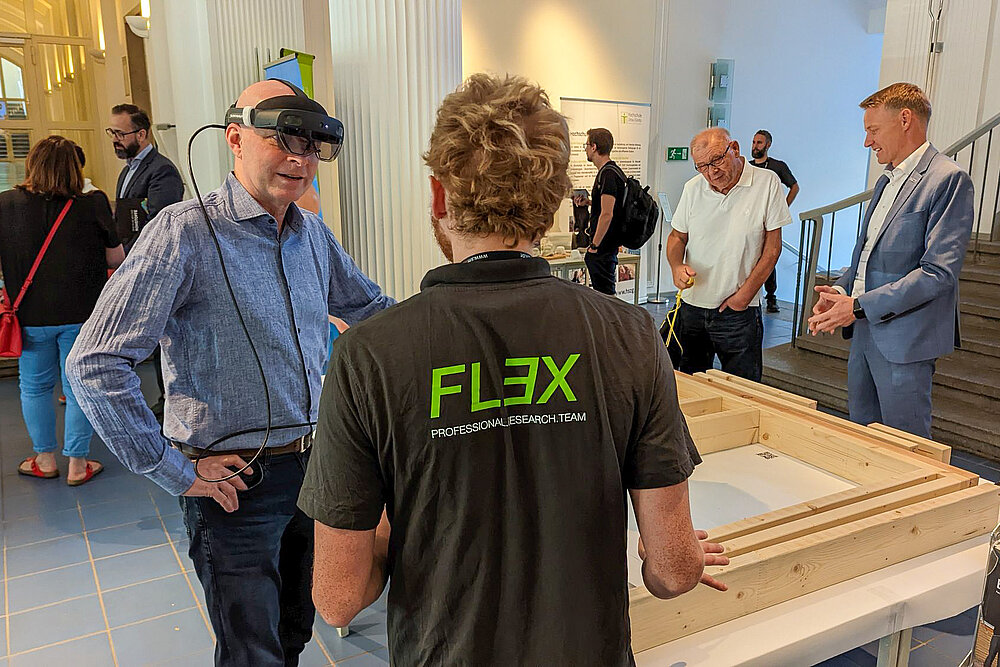

Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe der Veranstaltungsreihe stand der Forschungscampus Weigelstraße im Leipziger Stadtteil Engelsdorf als einen der jüngsten HTWK-Forschungsstandorte. Gelegen im Innovationspark Bautechnik Leipzig/Sachsen feierte im September 2022 das Institut für Betonbau (IfB) hier die Eröffnung des Carbonbetontechnikums. Rund zwei Jahre später eröffnete die Forschungsgruppe FLEX nur wenige Meter entfernt das HolzBauForschungsZentrum. In beiden Reallaboren entstehen Innovationen rund um das Bauen der Zukunft mit Carbonbeton und mit Holz – und das im Realmaßstab.

Begleitendes Fachprogramm sowie Rundgänge und Mitmachstationen

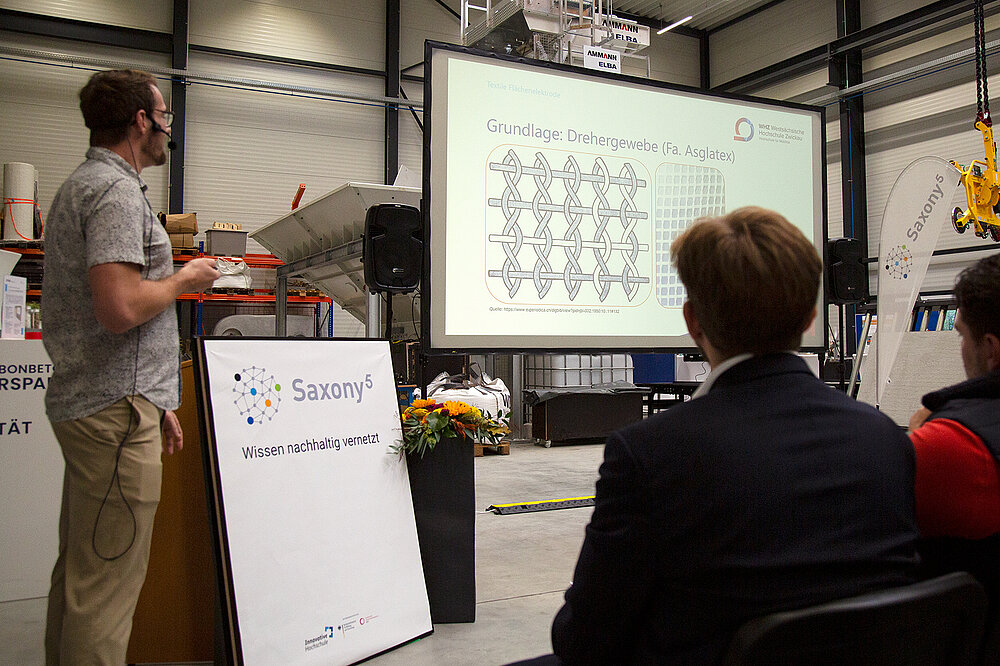

Die Forschungsgruppe FLEX verband mit der Veranstaltung zugleich ihr Jubiläumsfest zum 10-jährigen Bestehen, begleitet von einem Fachprogramm rund um digital basierte Konzepte für das ressourcensparende, kreislauffähige Bauen von morgen an der HTWK Leipzig. Zum Bauen mit Carbonbeton sprach Prof. Dr. Klaus Holschemacher vom Institut für Betonbau. Es folgten Vorträge von Tobias Rudloff vom Institut für Prozessautomation und Eingebettete Systeme über „Digitalbeton“ und von Prof. Dr. Ingo Reinhold vom iP³ Leipzig, dem Institute for Printing, Processing and Packaging Leipzig, über Additive Fertigung. Danach gaben Mitarbeitende der Forschungsgruppe FLEX in weiteren Vorträgen Einblicke zur Robotik im Holzbau, zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz sowie zu den Potenzialen durchgängig digitaler Wertschöpfungsketten.

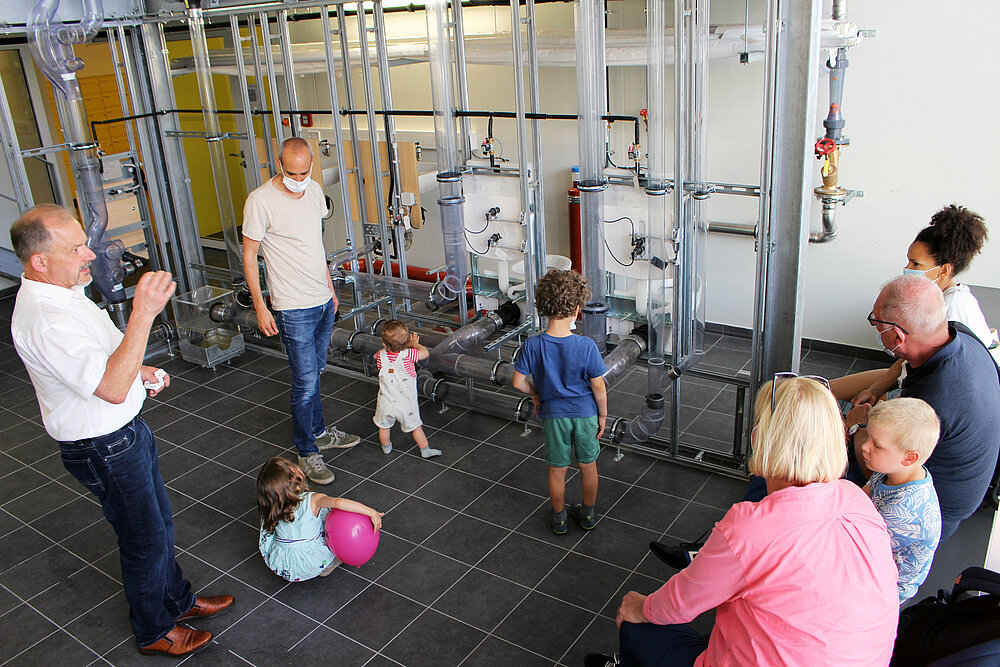

Die zahlreichen Gäste hatten im Laufe des Nachmittags und Abends zudem Gelegenheit, sich an verschiedenen Stationen sowohl im HolzBauForschungsZentrum als auch im Carbonbetontechnikum über die Innovationskraft der Reallabore zu informieren und praktische Einblicke in die Forschungsarbeit vor Ort zu erhalten. Das Interesse hierfür war bis in die Abendstunden hinein ungebrochen.

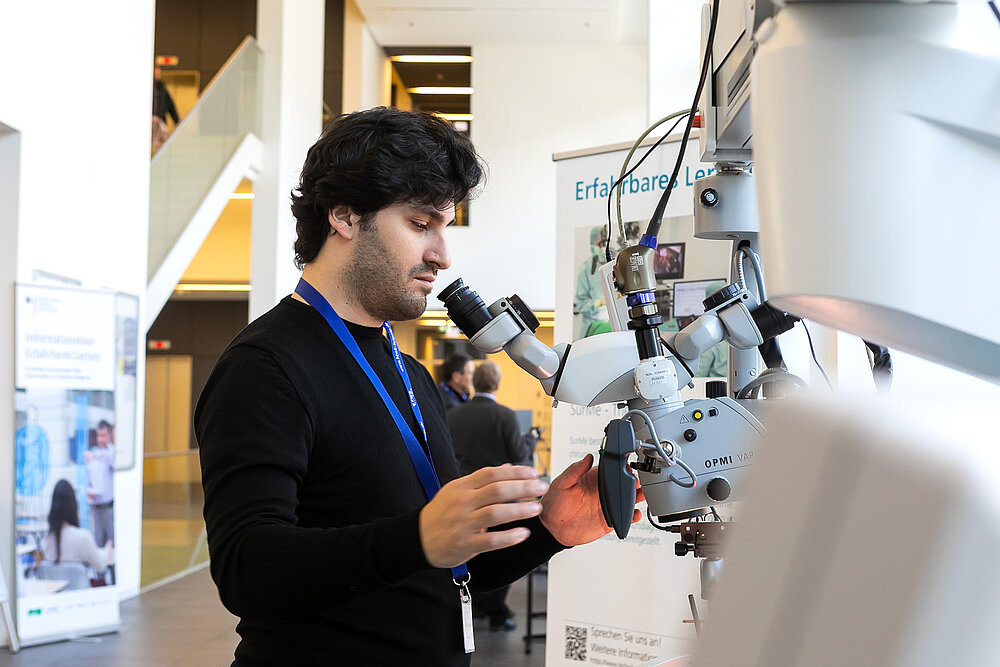

Weitere Programmpunkte: Keynote und Dissertationspreis

Die Möglichkeiten für Rundgänge wurden durch weitere spannende Programmpunkte ergänzt: Nach einer Begrüßung durch Prof. Dr. Jean-Alexander Müller, dem Rektor der HTWK Leipzig, erfolgte die Verleihung des Dissertationspreises 2024 der Stiftung HTWK. Diese ehrte in diesem Jahr Dr. Christoph Oefner, der sich in seiner Promotion mit dem klinischen Problem der Implantatlockerung bei Patientinnen und Patienten mit Osteoporose befasste – einem wachsenden Problem in einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft.

Im Anschluss folgte ein Gastvortrag von Thomas Strobel, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Fenwis. Der „Zukunftslotse“ warf mit seiner Rede zur „Innovationsroadmap 2050“ einen Blick auf den Bausektor der Zukunft und erläuterte an zahlreichen Beispielen, unerlässliche Schritte und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zukunftsplanung und notwendige Transformationen in den kommenden 25 Jahren. Passend zum 10-jährigen Jubiläum gab Prof. Dr. Alexander Stahr, Leiter der Forschungsgruppe FLEX, einen Ausblick auf deren künftige Entwicklung. Als einem der nächsten Entwicklungsschritte steht dabei die Gründung des Instituts als ein weiteres In-Institut der HTWK Leipzig an, ums so deren langfristig ausgerichtete Handlungsstrategie zu betonen.

Weitere Impressionen von „Forschung trifft …“ 2025

Vom intelligenten Spiegel über leuchtenden Beton bis hin zu Blitzen in der Luft

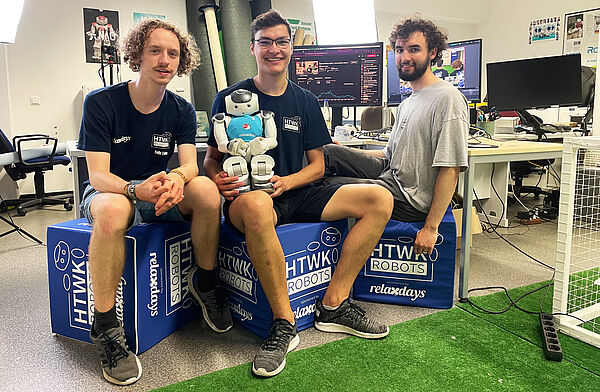

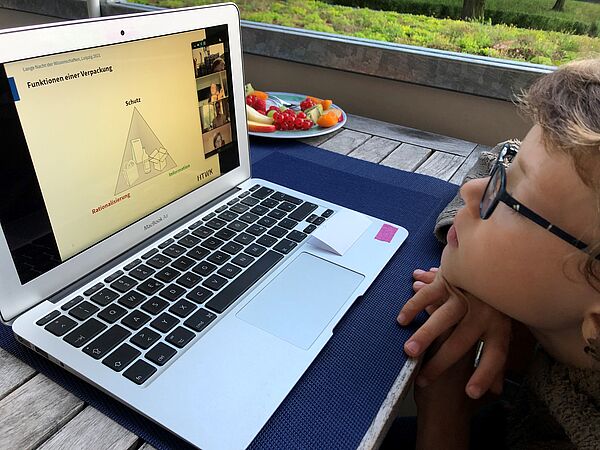

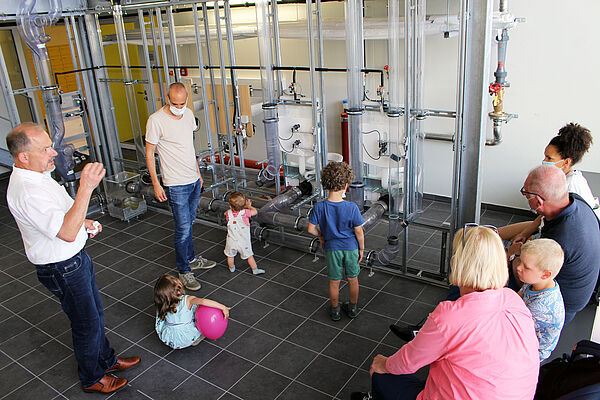

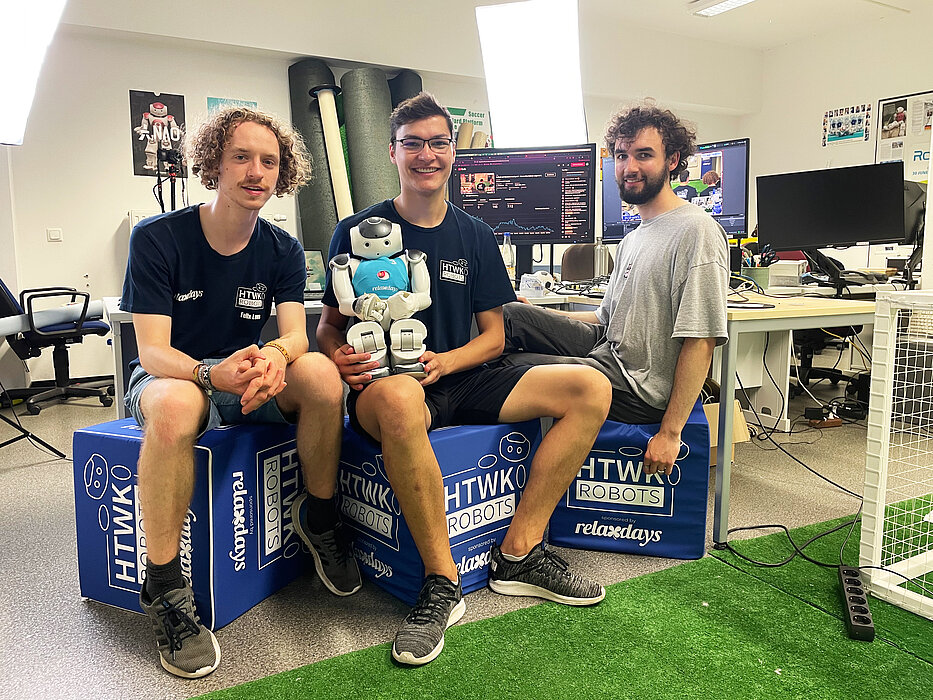

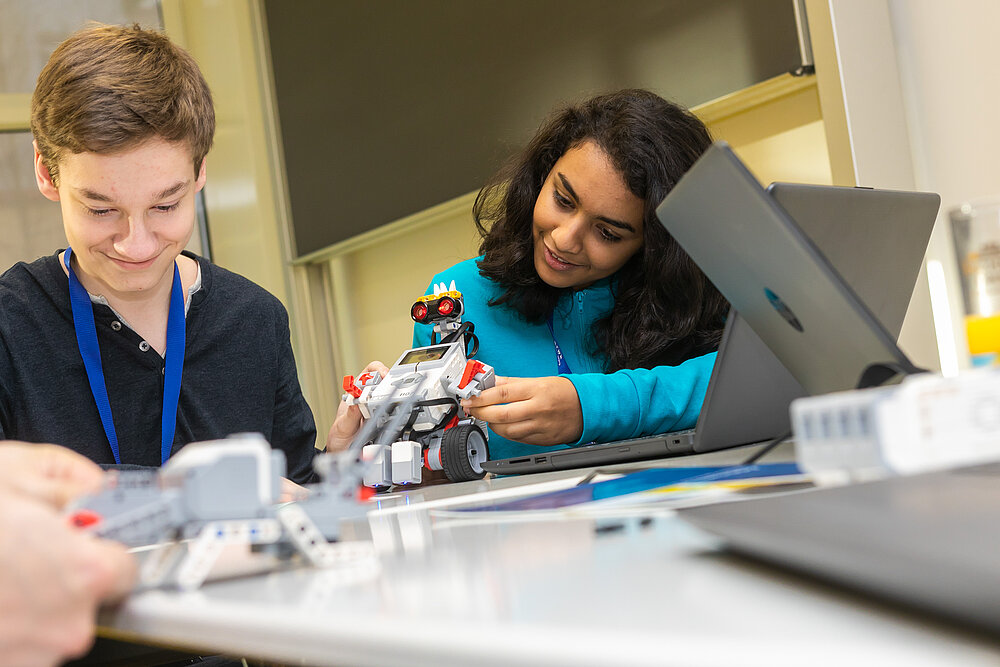

Geöffnet sind an diesem Freitagabend mehrere Gebäude am zentralen Campus im Leipziger Süden sowie der Wiener-Bau in der Wächterstraße 13 im Zentrum-Süd. Zu den Exponaten und Mitmachstationen am zentralen Campus zählen beispielsweise ein mit einem Fernseher verbundenes Fahrrad, leuchtender Beton, ein interaktiver Sandkasten, eine Station um einen HTWK-Hasen zu löten oder ein Spiegel, der einiges über sein Gegenüber erzählen kann. Geöffnet sind außerdem mehrere Labore, darunter zum gläsernen Wasserturm, zum Outdoor-Labor zu Agri-Photovoltaik oder zur Drucktechnologie – bei der die Gäste ihren individuellen Tischtennisball gleich im Spiel ausprobieren können. Und wer sich für Roboter interessiert, kann nun auch eine neue Generation des Roboterfußballs kennenlernen.

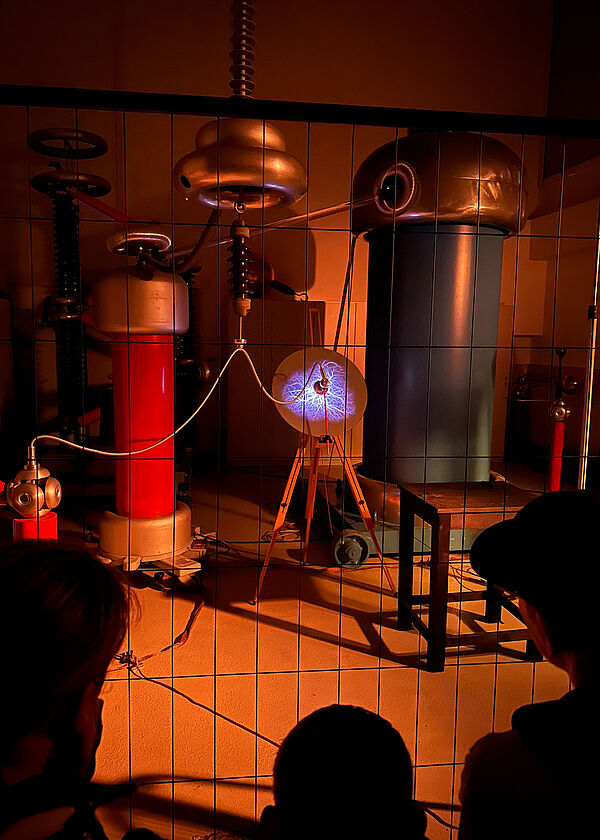

Im Wiener-Bau gibt es im Hochspannungslabor, das in der Region einzigartig ist, wieder Blitze in der Luft und andere faszinierende Wirkungen von Elektrizität zu bestaunen. Zum Ausprobieren laden verschiedene Versuche zur Medizintechnik ein oder die Leobots, bei denen alle interessierten Roboter bauen können, – und es warten die leckeren Eiskreationen vom Makers Lab auf Testerinnen und Tester.

Spezielle Veranstaltungen für Kinder oder auf Englisch

Viele Angebote an der HTWK Leipzig richten sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene. Bei zwei dieser Angebote wird um vorherige Anmeldung gebeten, um eine Teilnahme garantieren zu können: Die Hochschulbibliothek hat ein Escape-Room-Game entwickelt, das sich an rätselbegeisterte Jugendliche richtet. Diese können in dem einstündigen Erlebnis eine Zeitreise machen. An Kinder ab dem Grundschulalter richtet sich das Angebot der Fachgruppe Chemie am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Zentrum: „Ein Fall für Chemiededektive – Was passierte im Aquarium?“. Auch hier ist das Platzangebot begrenzt.

Englischsprachige Gäste, die sich für Drucktechnik interessieren, können insbesondere beim Programmpunkt „Duschen und Drucken: Zwei Welten, eine spritzige Verbindung“ auch nach einer Vorführung in Englisch fragen. Bei dem Angebot werden Experimente vorgeführt, die die Phänomene in grundlegende Prozesse beleuchten, die sonst auch in industriellen Inkjet-Anwendungen eine entscheidende Rolle spielen.

Die App zur Wissenschaftsnacht – Entwickelt an der HTWK Leipzig

Neben der HTWK Leipzig beteiligen sich wieder zahlreiche andere Forschungseinrichtungen an der Langen Nacht der Wissenschaften in Leipzig. Das gesamte Programm für die Stadt Leipzig gibt es auf der Seite www.wissen-in-leipzig.de. Erstmals ist das Programm auch in einer App zur Wissenschaftsnacht in Leipzig abrufbar. Diese befindet sich noch in der Betaphase, kann aber bereits für Android-Geräte im Playstore und im Apple-App-Store heruntergeladen werden.

Entwickelt wurde die App von Jörg Bleymehl, Professor für Angewandte Medieninformatik und Mediengestaltung an der Fakultät Informatik und Medien der HTWK Leipzig. „Die Entwicklung der App für die Lange Nacht der Wissenschaften zeigt ein hohes Engagement für den gesamten Wissenschaftsstandort Leipzig von dem alle Hochschulen und Forschungseinrichtungen profitieren werden. Im Namen der Stadt Leipzig und des Leipzig Science Network danke ich Prof. Bleymehl für seine hervorragende Arbeit“, so Dr. Torsten Loschke, Leiter des Referats Wissenspolitik der Stadt Leipzig.

Alle Absolventinnen und Absolventen der HTWK-Studiengänge Informatik, Medieninformatik und Mathematik sind zum Alumni-Treffen ab 17 Uhr eingeladen. Zum Programm und zur Anmeldung.

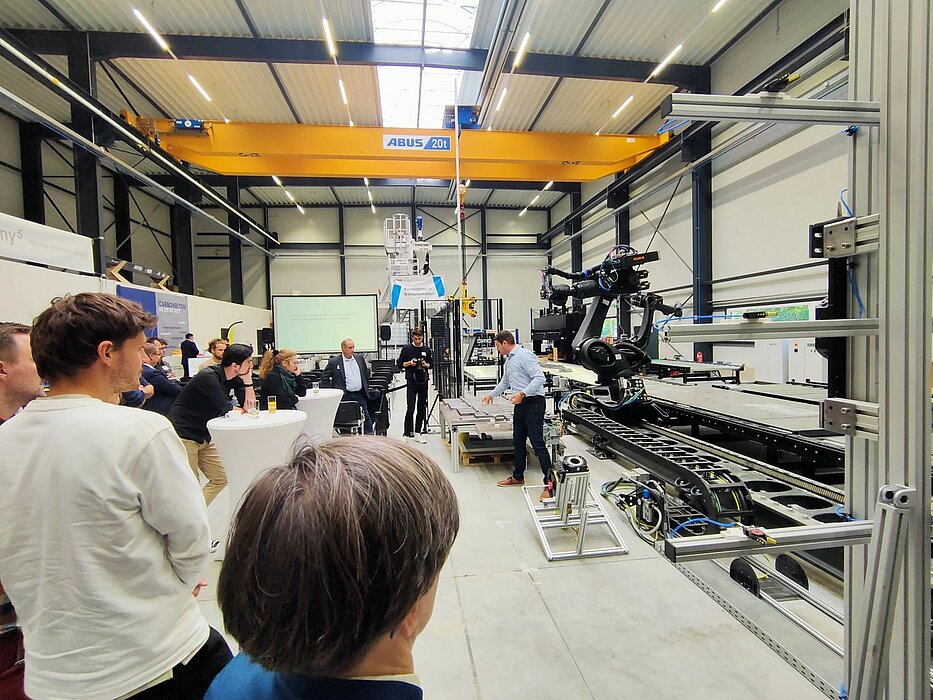

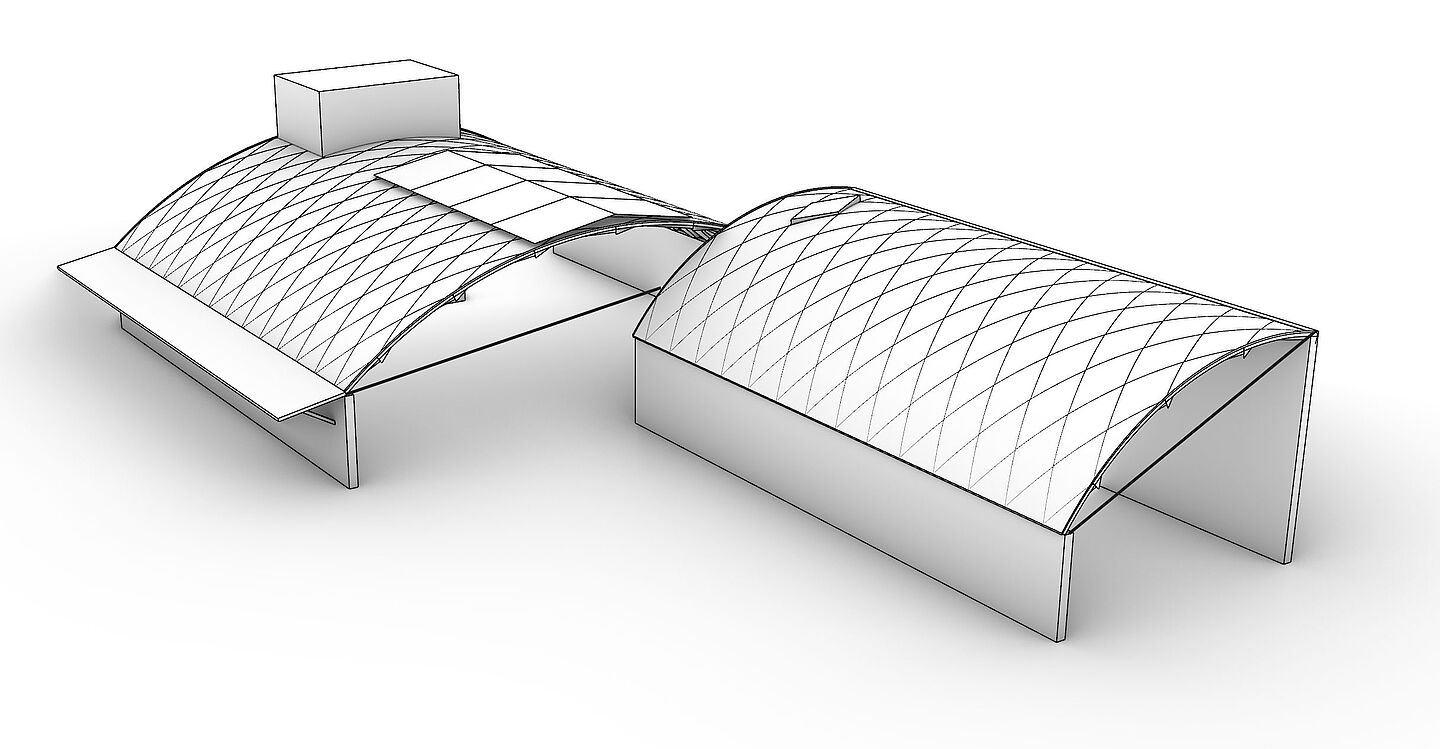

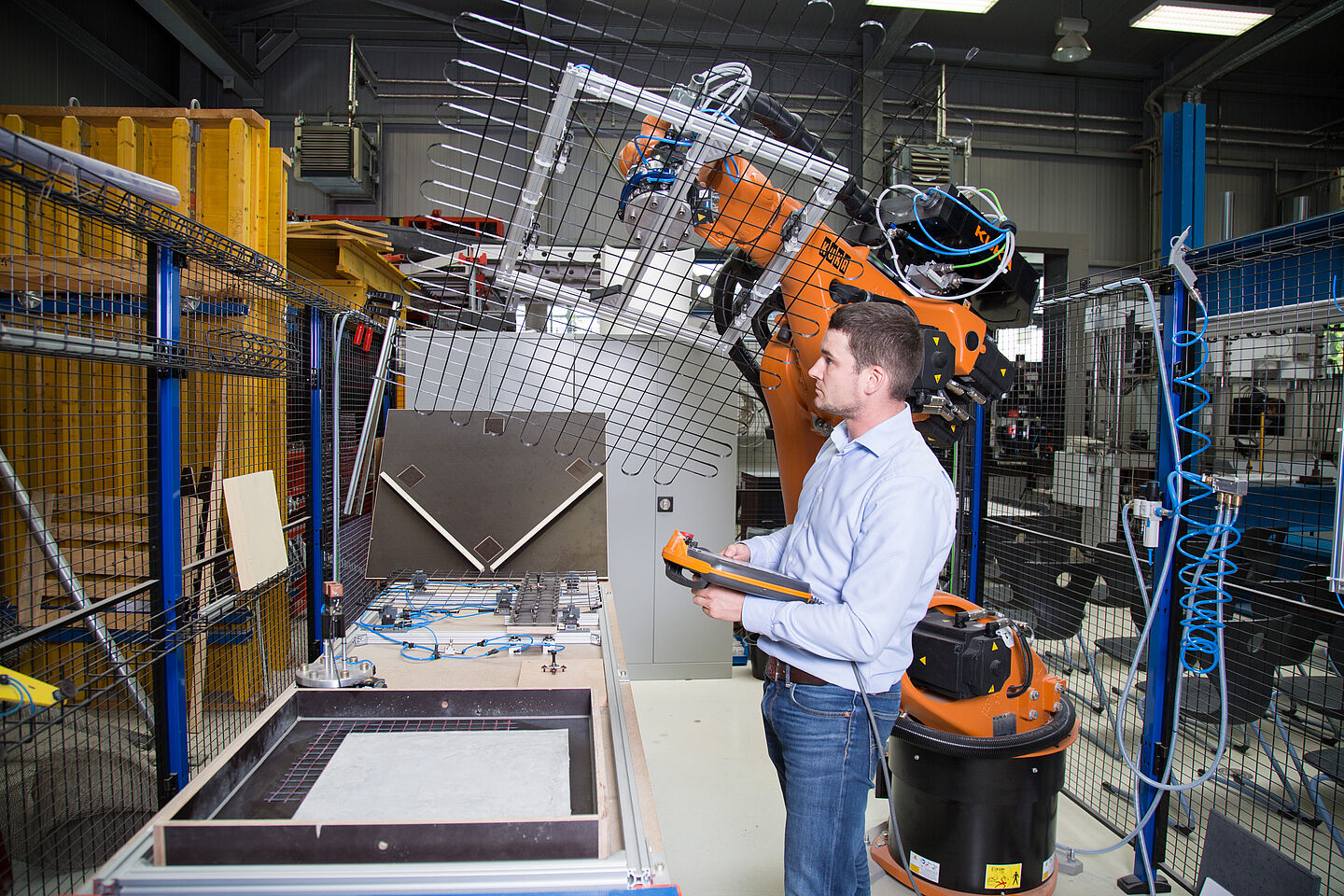

Seit mehr als zehn Jahren entwickelt Stahr mit der interdisziplinären Forschungsgruppe FLEX (Forschung.Lehre.Experiment) Strategien für individualisiert-automatisierte Fertigungskonzepte im Holzbau. Den Anfang bildeten Forschungen zum Zollingerdach, einer besonders materialeffizienten Dachbauweise mit gekrümmten Hölzern, der FLEX dank Digitalisierung und Weiterentwicklung eine neue Perspektive geben konnte. Daraus entwickelten sich zahlreiche weitere Projekte zum innovativen Holzbau. Der jüngste Meilenstein war schließlich die Eröffnung des HolzBauForschungsZentrums an der HTWK Leipzig im August 2024 in Leipzig-Engelsdorf. In dieser in Bezug auf ihre technologische Ausstattung alsbald einzigartigen Forschungs- und Fertigungshalle können Stahr und sein Team aus Architektur und Ingenieurwesen neue Konzepte für materialsparende Lösungen im Realmaßstab und auf Anwendungsniveau entwickeln und erproben. Damit will die Forschungsgruppe FLEX ihrem Anspruch gerecht werden, anwendungsnahe Spitzenforschung zu betreiben.

Begleitendes Fachprogramm und Forschung zum Anfassen

Um den rund 250 Gästen aus, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft einen Einblick in diesen angewandten Forschungsbereich zu geben, folgte ein breit gefächertes Vortragsprogramm rund um digital basierte Konzepte für das ressourcensparende, kreislauffähige Bauen von morgen an der HTWK Leipzig. Zunächst sprachen Prof. Dr. Klaus Holschemacher vom Institut für Betonbau über Carbonbeton, Tobias Rudloff vom Institut für Prozessautomation und Eingebettete Systeme über „Digitalbeton“ und Prof. Dr. Ingo Reinhold vom iP³ Leipzig, dem Institute for Printing, Processing and Packaging Leipzig, über Additive Fertigung. Es folgten Vorträge der Forschungsgruppe FLEX zur Robotik im Holzbau, der Nutzung von Künstlicher Intelligenz sowie zu den Potenzialen durchgängig digitaler Wertschöpfungsketten.

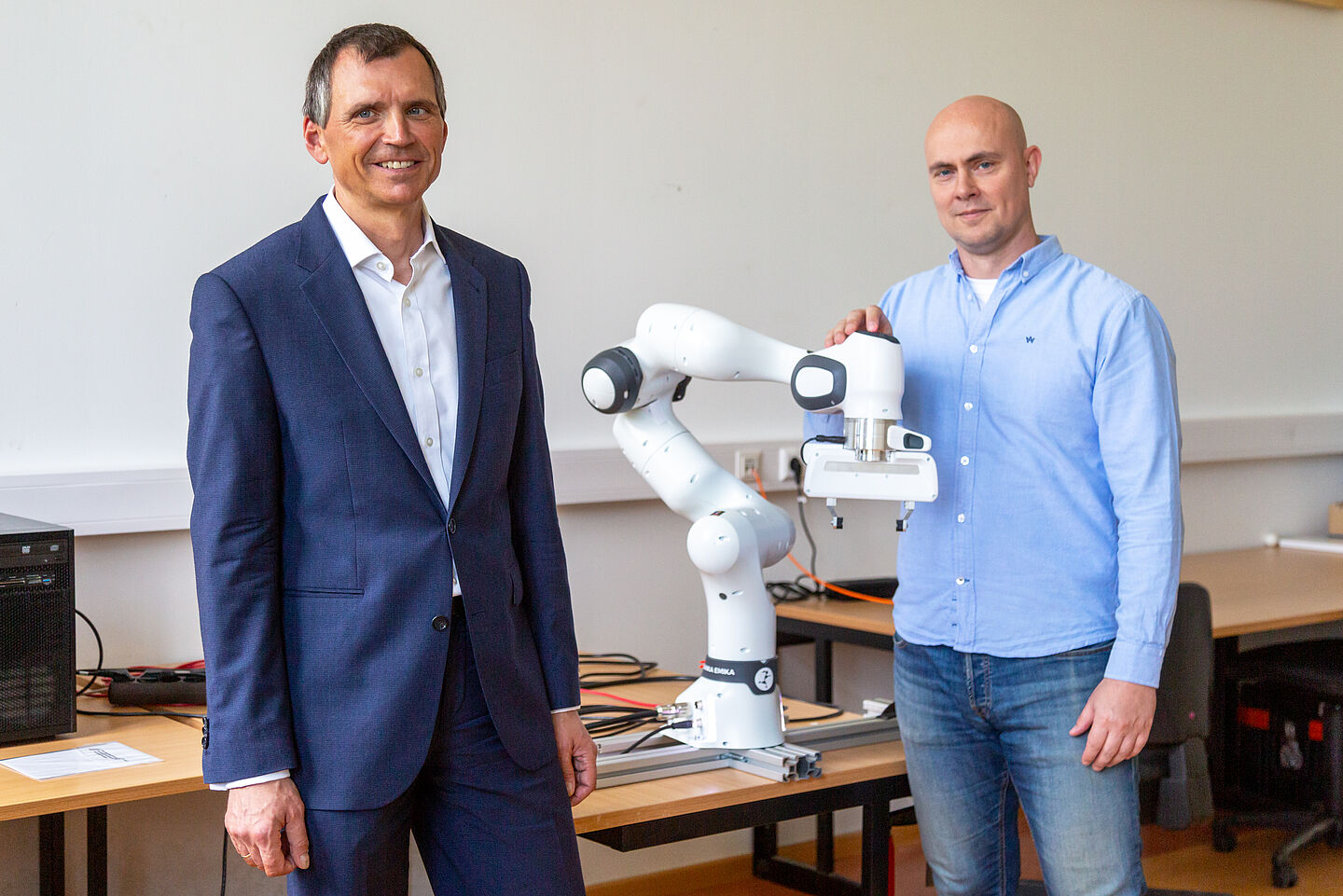

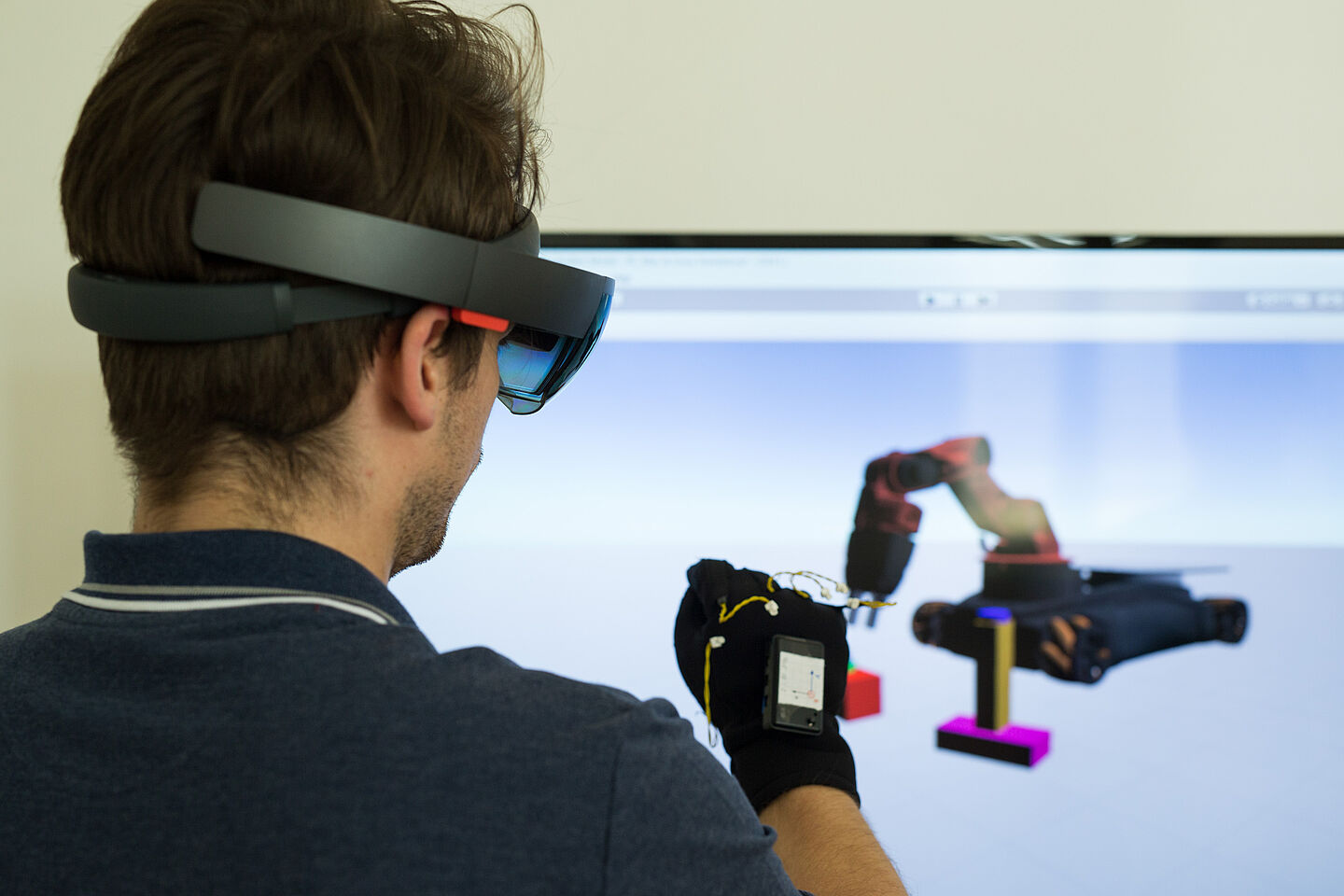

Praktisch sichtbar wurde die Forschung bei Rundgängen durch das HolzBauForschungsZentrum sowie an Stationen innerhalb der Halle. Zu sehen gab es einen Industrieroboter, der mit einem Stift bestückt Portraits von Besuchenden zeichnete sowie einen kollaborativen Roboter („Cobot“) und einen „LEGO-Roboter“ im Einsatz. Darüber hinaus konnten die Gäste durch eine Mixed-Reality-Brille die „Bauanleitung“ für eine Holzständerwand sehen und ein elementiertes 3D-gedrucktes Modell des weiterentwickelten Zollingerdaches selbst zusammenbauen. Sie konnten bestaunen, wie „Double-Layer-Holzfurniere“ sich unter dem Einfluss wechselnder Luftfeuchte verformen, um in Zukunft als „natürlich gesteuerte“, einzeln austauschbare Verschattungslamellen Räume zu verschatten und Klimatisierungskosten zu reduzieren.

Zukunftslotse Thomas Strobel über den Bausektor der Zukunft

Ein weiteres Highlight war die Keynote von Thomas Strobel, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Fenwis. In seiner Funktion als „Zukunftslotse“ warf er mit seiner Rede „Innovationsroadmap 2050“ einen Blick auf den Bausektor der Zukunft. Dabei spannte er den Bogen zwischen wichtigen Rahmenbedingungen eines Zukunftsbildes 2050, erfolgreichen Vorgehensweisen für Zukunftsplanung und den Transformationen, die dafür in den kommenden 25 Jahren erforderlich sein werden. Aus einer chancenorientierten Perspektive betrachtete er erfolgreiche Praxisbeispiele für Kreislaufwirtschaft sowie neue Anforderungen und Erfolgsfaktoren im Bausektor. Seine Keynote reicherte er mit Impulsen zu pragmatischen Zukunftsideen und interdisziplinärem, branchenübergreifendem Austausch an, damit auch Ausbildungskonzepte und Förderprogramme auf zukünftige Bedarfe ausgerichtet werden können.

Ausblick: FLEX erfindet sich neu

Zum Abschluss gab Stahr einen Ausblick auf die Pläne und Entwicklung der Forschungsgruppe FLEX. „Wir freuen uns, dass wir dabei sind, ein eigenes Institut zu gründen. Dies wird der nächste Schritt sein, um unseren Partnern zu signalisieren: Wir haben noch viel vor! Innovation und Verlässlichkeit sind die Säulen unserer langfristig ausgerichteten Handlungsstrategie.“

Hintergrund zu „Forschung trifft …“ und zum Dissertationspreis 2024

Die Jubiläumsfeier fand im Rahmen der Netzwerkveranstaltung „Forschung trifft …“ statt, bei der die HTWK Leipzig einmal im Jahr Mitarbeitende und Forschende sowie Gäste einlädt, Hochschulstandorte und die dort ansässigen Labore und Forschungsprojekte kennenzulernen. Am Forschungscampus Weigelstraße in Leipzig-Engelsdorf im Innovationspark Bautechnik Leipzig/Sachsen befinden sich zwei der größten und neuesten Forschungs- und Fertigungshallen: Das HolzBauForschungsZentrum und das Carbonbetontechnikum. Zwei Orte, an denen Innovationen zum Bauen der Zukunft mit Holz und mit Carbonbeton entstehen – und das im Realmaßstab.

Bei der Veranstaltung verlieh die Stiftung HTWK heute zugleich den Dissertationspreis 2024, mit dem sie jährlich herausragende Promotionen mit hohem Praxisbezug würdigt. Dieses Jahr ehrte die Stiftung Dr. Christoph Oefner: Der Maschinenbauingenieur befasste sich mit dem klinischen Problem der Implantatlockerung bei Patientinnen und Patienten mit Osteoporose. Er entwickelte ein digitales Vorhersagemodell zur quantitativen Lebensdauerabschätzung von Verankerungen mit Pedikelschrauben und nahm den Preis während der feierlichen Verleihung entgegen.

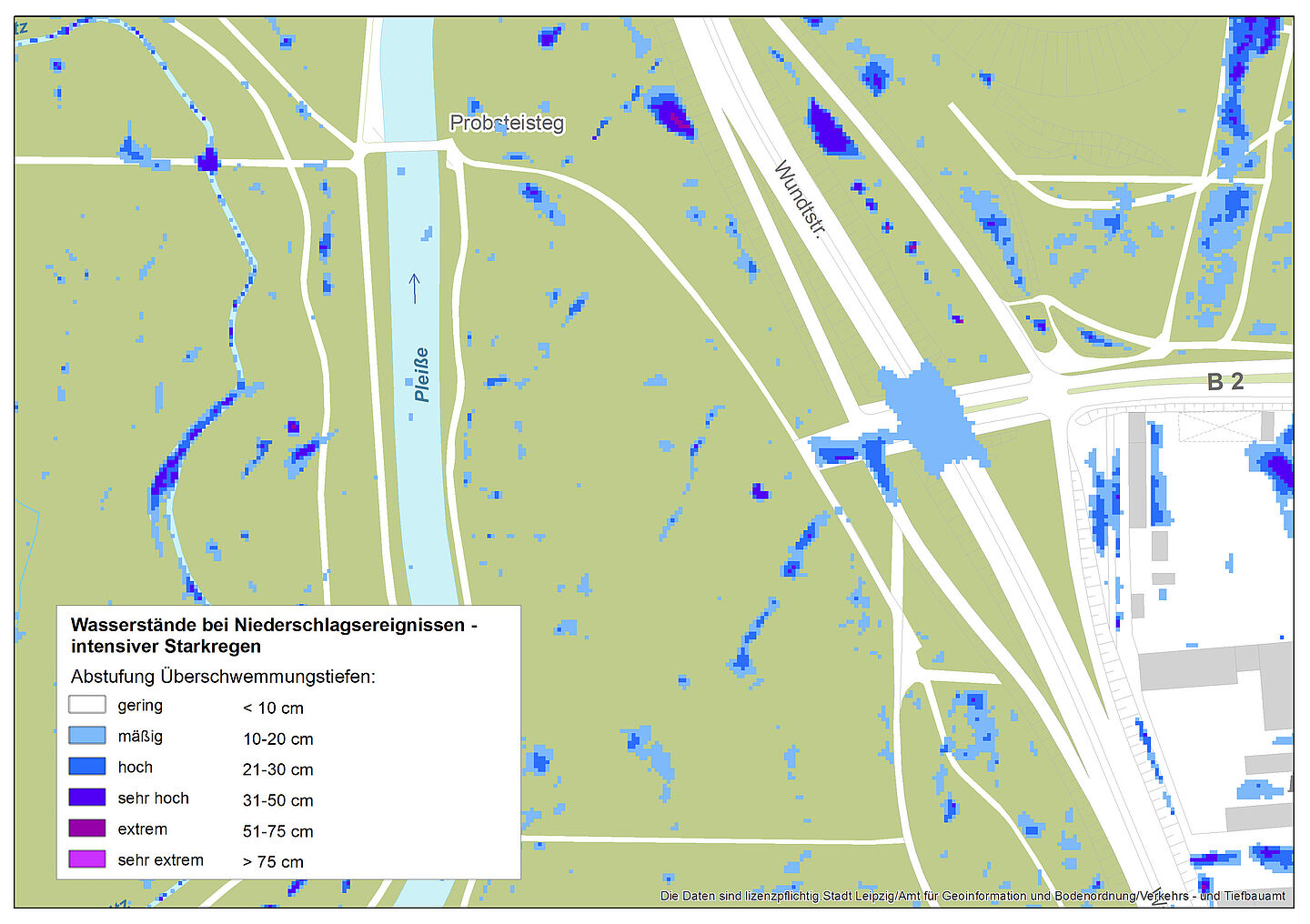

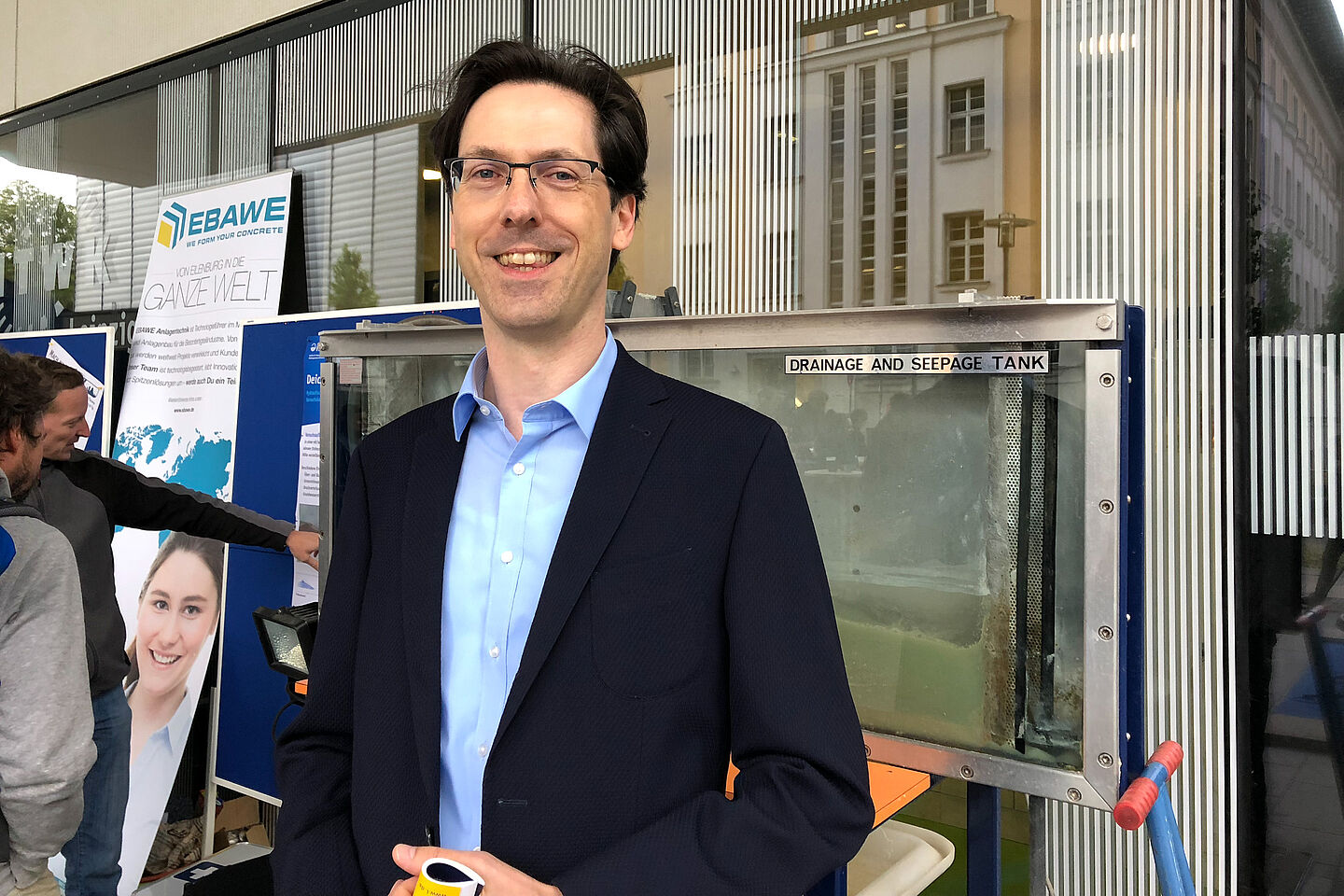

In seinem Eröffnungsvortrag stellte Prof. Thiele die bisherige geotechnischen Forschung an der HTWK Leipzig vor. Anschließend erläuterte er, basierend auf der Motivation und Verantwortung der Gruppe, den zukünftigen Forschungsschwerpunkt „Geotechnik und Klimawandel“ des Instituts. „Wir werden uns zukünftig im Institut verstärkt den sogenannten Ökosystem-Dienstleistungen des Bodens widmen, wie zum Beispiel seiner Fähigkeit, Wasser zu puffern, zu speichern, zu filtern und zu reinigen. Damit erlangen wir ein besseres Verständnis der klimainduzierten Belastung im urbanen Raum“, so Thiele.

Bei der Gründungsfeier hatten die rund 75 Gäste aus Praxis und Hochschule zudem die Gelegenheit, das neue GeoTechnikum am Forschungscampus in der Eilenburger Straße 13 kennenzulernen. Dieses besteht aus dem bodenmechanischen Forschungslabor, Modellständen, zwei geotechnischen Versuchshallen mit Bodenprüfgruben für Versuche im Realmaßstab sowie Werkstätten. Zum Abschluss blieb Zeit für einen persönlich und fachlichen Austausch.

Im Bereich Geotechnik finden an der Hochschule oder mit Beteiligung von HTWK-Forschenden jährlich folgende Veranstaltungen statt:

- Geotechnikseminar: Pro Semester werden fünf Fachvorträge aus der Bauwirtschaft gehalten. Eine Teilnahme ist in Präsenz und online möglich.

- Erdbaufachtagung: Hier tauschen sich Expertinnen und Experten aus Bauplanung, Ausführung und Forschung aus. Die nächste, nunmehr 20. Tagung findet am 13. und 14. Februar 2025 in Leipzig statt und widmet sich dem Fachthema „Erdbau im Wandel“.

- Deponiefachtagung: Die Leipziger Deponiefachtagung dient als Podium zur Diskussion technischer und rechtlicher Fragestellungen des Deponiebaus, der Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie des Umweltschutzes. Der nächste Termin ist am 11. und 12. März 2025 in Leipzig.

- 1. Leipziger Geotechnik-Symposium (LeiGS): Die neue Plattform lädt zum interdisziplinären Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu jährlich wechselnden fachübergreifenden geotechnischen Schwerpunktthemen ein. Das 1. LeiGS findet am 13. und 14. November 2025 statt und widmet sich dem Themenfeld „Geotechnik und Klimawandel“.

Vortrag von IfB-Mitarbeiter Dr. Steffen Rittner

Unter den Referierenden war auch Dr. Steffen Rittner, Mitarbeiter am Institut für Betonbau der HTWK Leipzig. Er hielt in Session 1 zur „Zukunft des Leichtbaus: nachhaltige Materialien und innovative Fertigungstechnologien“ einen Vortrag zur „Ressourcenschonung durch angepasste Produktionsverfahren und den Einsatz von Recyclingmaterialien“.

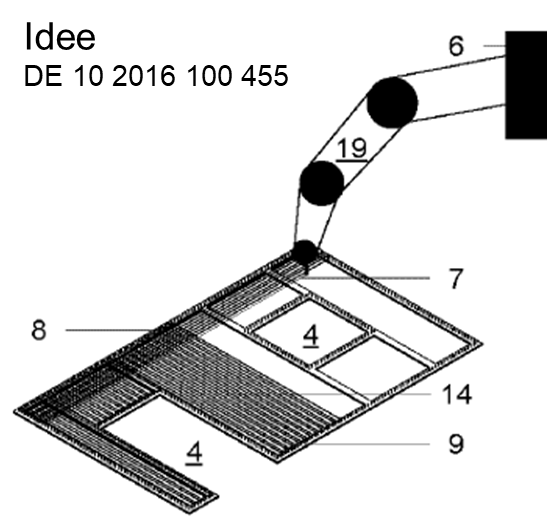

Demnach bietet der Einsatz von Carbonbeton und die Verwertung faserhaltiger Abfälle großes Potenzial für Ressourcenschonung und Klimaschutz im Bauwesen. Derzeit entstehen jedoch bei der Herstellung der dafür notwendigen Bewehrungsmaterialien noch zu hohe Verschnittabfälle. Des Weiteren sind Materialströme beim Recyclingprozess fehlgeleitet, wodurch ein wertvolles Ressourcenpotential bislang ungenutzt bleibt. Um dies zu vermeiden, wird das patentierte Verfahren zur Direktgarnablage weiterentwickelt, sodass zukünftig individuell einstellbare und verschnittfreie Bewehrungsstrukturen realisierbar sind.

Parallel dazu wird in weiteren Forschungsarbeiten die Aufbereitung von faser- und mineralhaltigen Abfällen zu hochwertigen Sekundärbaustoffen für den Einsatz in Carbonbeton vorangetrieben. Schwerpunkte liegen hierbei auf der Verwendung recycelter Carbonfasern und feiner Gesteinskörnungen. Die Entwicklungen umfassen einerseits anwendungsorientierte Anpassungen des robotergestützten Verfahrens zur Direktgarnablage andererseits nachhaltige Betonmischungen mit einem sehr hohen Rezyklatanteil, um mechanische und ökologische Anforderungen zu erfüllen. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung der Prozesskette sowie der Betoneigenschaften. Der im Rahmen der Forschungsarbeiten am IfB, gemeinsam mit dem Projektpartner BCS Natur- und Spezialbaustoffe, neu entwickelte Beton wurde mit einem Sonderpreis zur Verleihung für den Preis der Ostdeutschen Bauindustrie im Mai 2024 gewürdigt.

Die Arbeiten leisten so einen Beitrag zur Schaffung nachhaltiger, ressourcenschonender Baumaterialien und tragen zur Transformation des Bauwesens in eine zirkuläre Wirtschaftsweise bei.

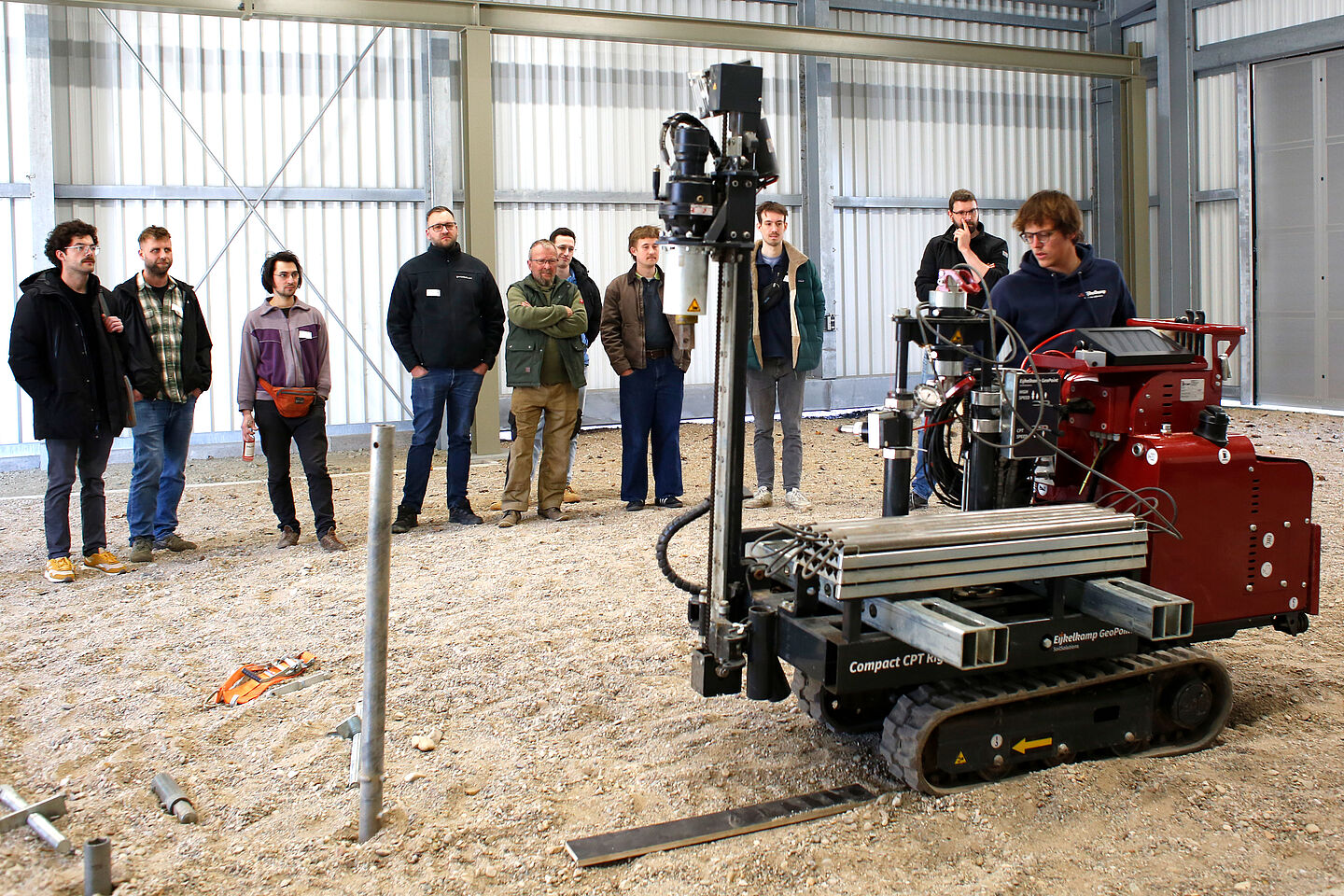

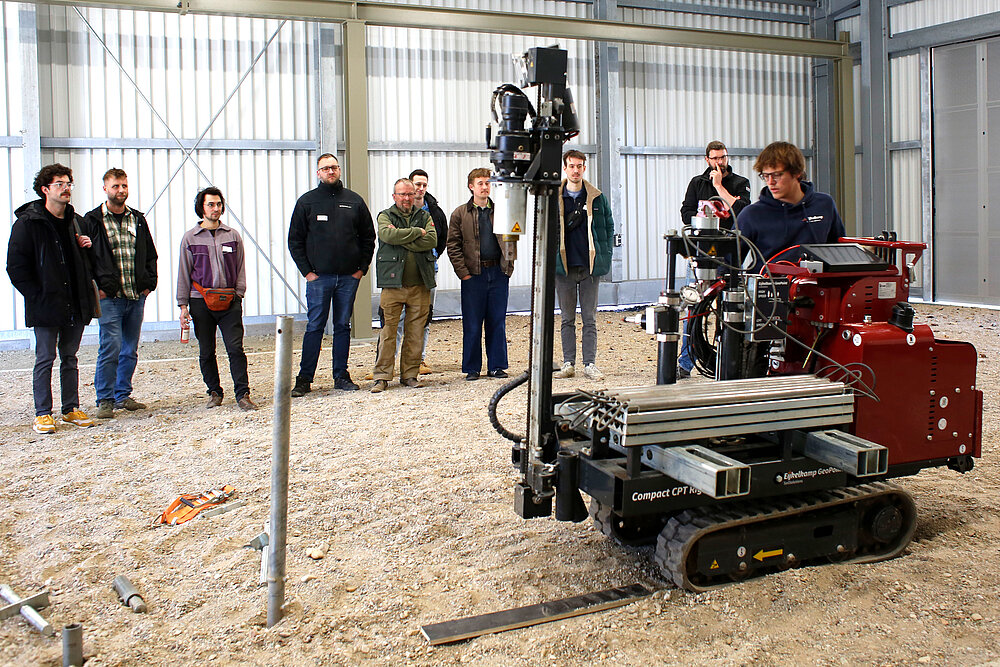

„Welche Anwendungsgebiete es für die Drucksondierung gibt, welche neue Technik dafür zur Verfügung steht und wie wir am Institut für Geotechnik der HTWK Leipzig (IGL) diese Methode in unseren Forschungsprojekten einsetzen, zeigen wir bei unserem ersten DemoDay Drucksondierung am GeoTechnikum“, sagte Ralf Thiele, HTWK-Professor für Bodenmechanik, Grundbau, Fels- und Tunnelbau sowie Leiter des IGL, bei der Begrüßung.

Aus gemeinsamer Forschung entstand Idee zum DemoDay

Der Demonstrationstag am Mittwoch, den 19. März 2025, wurde gemeinsam vom IGL und Royal Eijkelkamp B.V. veranstaltet. Das niederländische Unternehmen Eijkelkamp entwickelt und produziert seit über 110 Jahren Geräte für die Bodenuntersuchung. Seit rund zwei Jahren arbeiten Eijkelkamp und das IGL am GeoTechnikum gemeinsam an Forschungsfragen zur Verbesserung der Drucksondiertechnik. Aus dieser Kooperation entstand die Idee, das Thema in der Region stärker sichtbar zu machen.

Zum DemoDay reisten rund 35 Vertreterinnen und Vertreter von 15 Firmen aus ganz Deutschland an. Die Teilnehmenden, darunter auch Studierende der Hochschule, erhielten In Präsentationen und Demonstrationen praxisnahe Einblicke in Technik, Einsatzmöglichkeiten, Durchführung sowie Interpretation von Drucksondierungen. Sie konnten das Verfahren dabei nicht nur theoretisch kennenlernen, sondern am praktischen Beispiel in den Versuchshallen am GeoTechnikum auch live erleben und sogar selber sondieren.

Live-Demonstrationen ermöglichen Blick in den Untergrund

Gerald Verbeek von Eijkelkamp eröffnete den fachlichen Teil mit einer theoretischen Einführung. Anschließend demonstrierte er mit einem Kollegen das Verfahren mit einer kompakten Sondierraupe in der Versuchshalle des GeoTechnikums. Ein besonderes Highlight war ein innovatives Video-Modul, das während der Sondierung hochauflösende Aufnahmen aus dem Untergrund lieferte. So konnten die Teilnehmenden von der Oberfläche aus direkt in den Untergrund blicken.

Parallel dazu präsentierten Bénédict Löwe vom IGL und Marco van Lichtenberg von Eijkelkamp ein tragbares Gerät zur Messung des Eindringwiderstands bis in eine Tiefe von etwa einem Meter. Es ermöglicht Aussagen über die Befahrbarkeit oder Durchwurzelbarkeit des Bodens und kommt beispielsweise bei der Prüfung der Bettungsqualität unterirdischer Stromkabel, also erdverlegter Kabeltrassen, zum Einsatz. In der Landwirtschaft kann mit dem Gerät bewertet werden, ob der Boden ausreichend locker für die Durchwurzelung oder fest genug für den Einsatz schwerer Maschinen ist.

Für die anwesenden Praxispartner war es ein informativer und abwechslungsreicher Tag mit vielen Gelegenheiten, neueste Technik selbst auszuprobieren. „Wir spielen mit dem Gedanken, uns auch solche Geräte anzuschaffen“, berichtete ein Unternehmensvertreter im Anschluss.

Ergänzend zur Vorführung erhielten die Gäste am GeoTechnikum einen Einblick in die bodenmechanischen und umwelttechnischen Labore sowie in die beiden Versuchshallen mit umfassender Messtechnik und eigenen Geräten für die Drucksondierung der Hochschule.

Wiederholung geplant

Weitere Demonstrationstage mit Praxispartnern sind bereits in Planung. „Es freut uns sehr, dass das Thema auf so großes Interesse stößt. Für uns ist das ein deutliches Zeichen, den Austausch weiter zu fördern und die Veranstaltung zukünftig mit weiteren Themenschwerpunkten fortzusetzen“, so Professor Thiele zum Abschluss der Veranstaltung.

Hintergrund zum Institut für Geotechnik Leipzig (IGL)

Die Geotechnik ist der zweitstärkste Forschungsbereich an der HTWK Leipzig. Um die Kompetenzen der beiden Geotechnikprofessuren von Prof. Ralf Thiele und Prof. Said Al-Akel zu bündeln, gründete sich im Oktober 2024 das Institut für Geotechnik an der HTWK Leipzig (IGL). Das interdisziplinäre Team aus den Bereichen Bauingenieurwesen, Maschinenbauingenieurwesen, Geografie und Geologie befasst sich insbesondere mit umweltgeotechnischen und klimarelevanten Fragestellungen. Ebenfalls beschäftigt es sich mit Themen der Makro- und Mikromechanik von Böden und überträgt Ergebnisse auf praktische Bauprozesse und aktuell relevante Querschnittsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Geotechnik. Der DemoDay Drucksondierung schließt an das Forschungsfeld der geowissenschaftlichen Messtechnik und Baugrundverbesserung an.

Die Geotechnik ist zudem Mitglied im Transferverbund Saxony⁵ der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Im Teilprojekt „Nachhaltiges Bauen“ werden Forschungsergebnisse am GeoTechnikum ‒ einem Experimentier- und Demonstrationsraum mit Freiversuchsflächen und einem bodenmechanischen Forschungslabor ‒ in großem Maßstab validiert und für Partner aus Praxis und Wissenschaft demonstriert.

Ein neues Großforschungsgerät ermöglicht der HTWK Leipzig nun, diese Pulver genauer zu analysieren: „Wir untersuchen Prozesse, bei denen das Pulver nicht nur als Baumaterial dient, sondern auch funktionale Eigenschaften besitzt. Zusätzliche Funktionen wie elektrische Leitfähigkeit können wir gezielt über einen Druckkopf einbringen. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Herstellung multimaterialer und multifunktionaler Bauteile“, erklärt Ingo Reinhold, Professor für Beschichtungsprozesse an der HTWK Leipzig.

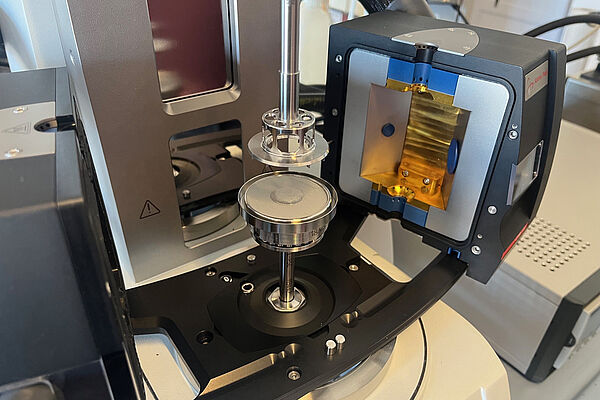

Um neuartige funktionale, 3D-gedruckte Materialien und Bauteile in einem vielfältigen und interdisziplinären Konsortium zu erforschen, bildete sich an der HTWK Leipzig der Forschungsbereich Multimaterial-AM heraus. In diesem bündeln Professoren aus den Fakultäten Informatik und Medien sowie Ingenieurwissenschaften ihre Kompetenzen. 2023 beantragten sie bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eine Großgeräteförderung. Mit Erfolg: Als eine von 16 Hochschulen erhielt die HTWK Leipzig ab Januar 2024 eine Finanzierung in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro für Technik, um den 3D-Druck weiter zu erforschen. Zu den neuen Geräten gehören zwei 3D-Drucker und die nun eingetroffene Pulverscherzelle.

Neue Pulverscherzelle in Betrieb

Die Pulverscherzelle, ein Analyse-Gerät zur Bestimmung von Fließeigenschaften, ist Anfang März 2025 angekommen und in Betrieb genommen worden: „Mit dem Präzisionsrheometer von Anton Paar analysieren wir den Fluss von Pulvermaterialien in einer kontrollierten Temperatur- und Feuchteumgebung, um die Geschwindigkeit und Präzision der Prozesse weiter zu optimieren“, erklärt Reinhold.

Die Pulverscherzelle ermöglicht hochpräzise Rheologiemessungen im Temperaturbereich von 5 bis 120 Grad Celsius und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 Prozent. Mit ihr lassen sich wichtige Parameter wie Kohäsion, Fließgrenze und Wandreibungseffekte ermitteln. Das ist besonders relevant für den High-Speed-Sintering-Druckprozess, bei dem unter anderem wasserbasierte Inkjet-Tinten eingesetzt werden. Der freigesetzte Wasseranteil kann die Fließfähigkeit des Pulvers erheblich verändern und damit die Dichte sowie die Qualität der gedruckten Bauteile beeinflussen. „Durch diese Messungen können wir gemeinsam mit unseren Partnern in der Materialforschung den Druckprozess gezielt analysieren und optimieren.“

In einer ersten Messreihe widmeten sich Reinhold und sein Team dem Alterungsverhalten von PA12-Pulvern aus dem Selective Laser Sintering (SLS). Reinhold: „Dabei konnten wir nachweisen, dass die Alterung zu einer Erhöhung der Kohäsion, also dem Zusammenhalt, führt, was die Verarbeitbarkeit mehrfach genutzter Pulver erschwert. Gleichzeitig bieten die Messdaten uns eine Grundlage, um die Wiederverwendbarkeit der Pulver gezielt zu verbessern und den notwendigen Auffrischungsgrad der Pulvermischungen zu minimieren. Zusätzlich kann die Temperatur- und Feuchteregelung auch für Versuche mit Kegel-Platte-Geometrie oder Torsion genutzt werden, um Materialkennwerte von Pasten oder Polymeren bei den entsprechenden Umgebungsparametern zu ermitteln.“

Weitere 3D-Drucker werden noch geliefert

Voraussichtlich im Sommer 2025 sollen auch die beiden neuen 3D-Drucker eintreffen. Der Drucker mit Powderbed-Fusion/IR-3D-Drucksystem kann verschiedene Pulver und Tinten durch Wärmestrahlung miteinander verschmelzen und neben der mechanischen Funktion des Bauteils auch lokal Eigenschaften definiert verändern. So können Forschende beispielsweise mit Nanopartikeln elektrische Leiter oder Sensorik in mechanische Strukturen einbringen.

Ein weiterer 3D-Drucker ist für medizinische Anwendungen vorgesehen. Er ermöglicht das Drucken komplexer Materialkombinationen in Granulat- oder Pastenform, die über die verschiedenen Druckköpfe eingespeist werden. Biomedizinerinnen und Biomedizinern erlaubt das Verfahren zum Beispiel, Knochenimplantaten Arzneimittel beizugeben, damit diese vom Körper besser angenommen werden.

Hintergrund zum Forschungsbereich Multimaterial-AM

Der Forschungsbereich Multimaterial-AM verbindet das fakultätsübergreifende Leipzig Center of Materials Science mit dem Institute for Printing, Packaging und Processing (iP3) an der Fakultät für Informatik und Medien, das bereits seit Jahren die Anwendung additiver Fertigungsverfahren im Rahmen der klassischen Druck- und Verpackungstechnik erforscht.<s> </s>

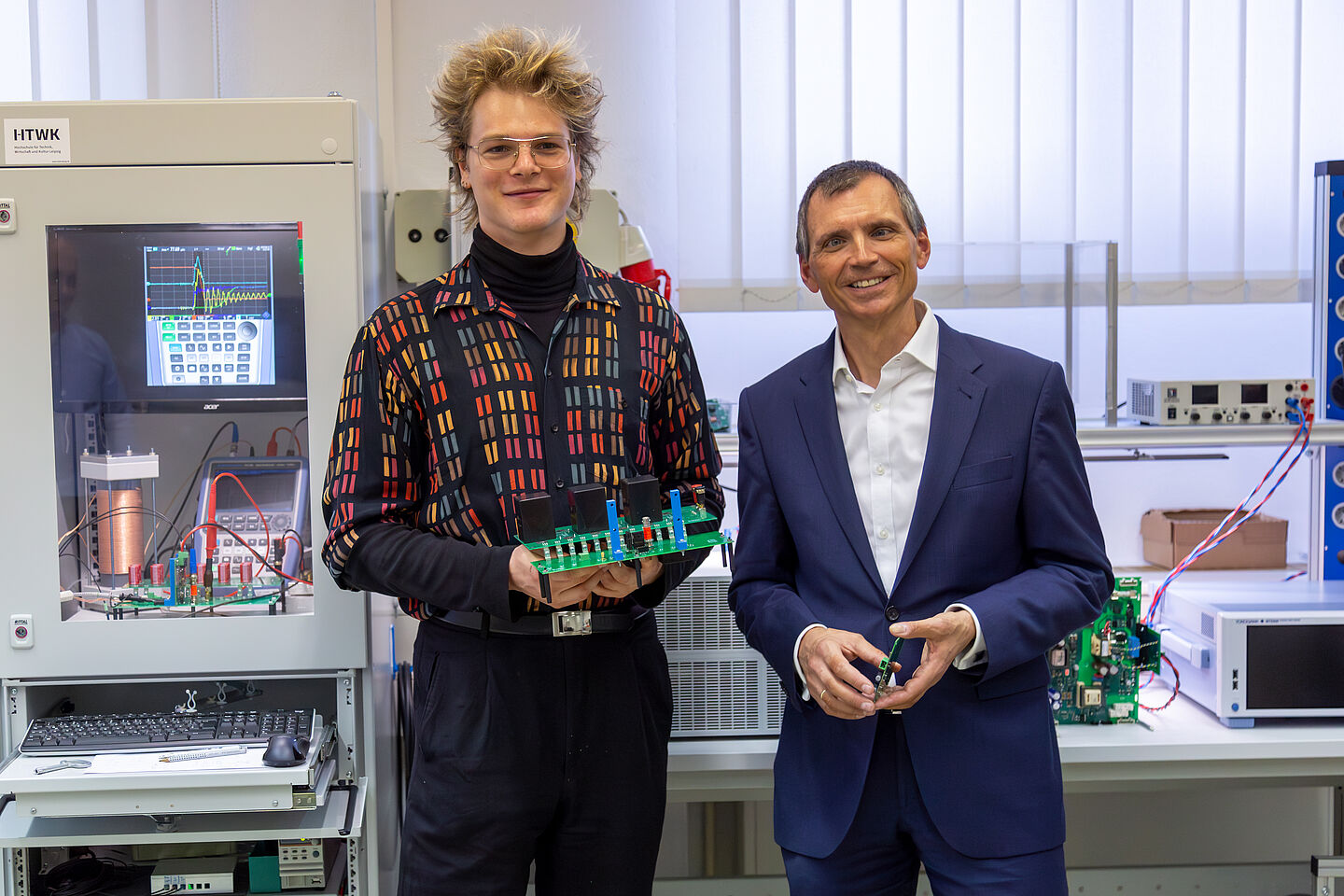

Das Team von Prof. Robert Böhm, Professor für Leichtbau mit Verbundwerkstoffen, gibt Einblicke in drei Projekte: Das europäische Forschungsprojekt EuReCOMP befasst sich mit nachhaltiger Kreislaufwirtschaft, das Iccas-Forschungsprojekt SoKoROMed mit Soft- und Kontinuumsrobotik für medizinische Anwendungen und PRINTCAP mit einer neuen Generation von 3D-gedruckten strukturellen Superkondensatoren als Energiespeicherlösungen für CO2-freie Mobilitätssysteme.

Das Team von Prof. Ingo Reinhold, Professor für Beschichtungsprozesse, zeigt Dichtungen und Transistoren. Die funktionalisierten Dichtungsmaterialien sind für den Einsatz in der Industrie 4.0 vorgesehen. Neben der dichtenden Funktion von Rohren sollen die Dichtungen Materialeigenschaften überprüfen können und somit den Wartungsaufwand minimieren. Die 3D-gedruckten Transistoren sollen wiederum für Sensoranwendungen, beispielsweise in der Medizintechnik zur Glukosemessung, genutzt werden.

Von der Arbeitsgruppe Hybride und Generative Fertigungstechnologien sind additiv hergestellte Schalldämpfer für zivile Anwendungen und eine 3D-gedruckte poröse Struktur für Zellwachstumsstudien ausgestellt. Diese sind Ergebnisse aus Projekten, in denen es um neuartige additive Leitungs- und Gehäusebauteile mit immanenten Schalldämpfungs- und Schalldämmungsstrukturen geht sowie um Design und Biofunktionalisierung von Cloud Sponge-inspirierten Scaffolds für eine verbesserte Leistung von Knochenzellen.

Zu sehen sind auch Ergebnisse aus dem Projekt AkkoLight von Prof. Johannis Zentner, bei dem Leichtbaulösungen in der Akkordeon-Fabrikationen entstehen. Auf der Messe können Besucherinnen und Besucher deshalb einen Demonstrator für ein leichtes Akkordeongehäuse aus geschäumtem Kunststoff, konkret aus LW-ASA, besichtigen. Schließlich gibt es aus dem Forschungsbereich Prozessleittechnik und Prozessführung von Prof. Tilo Heimbold einen Carbon Connector zu sehen. Dieser entstand im Projekt EMEK 3D. Hierbei geht es um ein 3D-Druckverfahren zur elektrischen Kontaktierung von Carbonfasern.

„Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit verspricht spannende Einblicke, wie neue Technologien verschiedene Branchen revolutionieren können, von erneuerbaren Energien über das Gesundheitswesen bis hin zur Fertigung“, so Dr. Dmytro Rassokhin von der Forschungsgruppe Leichtbau mit Verbundwerkstoffen

Unseren HTWK-Forschenden freuen sich auf Besucherinnen und Besucher sowie spannende Gespräche an Stand D40 in Halle 3.

Interessierte können zudem für Freitickets den kostenlosen Code „ITC25BUILDING“ nutzen.

Hintergrund zur Intec-Messe

Alle zwei Jahre treffen sich auf der Intec Fachleute aus dem Maschinen- und Anlagenbau, um sich über innovative und passgenaue Technik für die täglichen Aufgabenstellungen in der Produktion auszutauschen. Parallel zur Intec findet die Zulieferermesse Z statt, bei der Fachleute aus der Zuliefererbranche den Fokus auf Teile, Komponenten, Module, Technologien sowie industrielle Dienstleistungen legen. Damit wird also die komplette Wertschöpfungskette für die Metallverarbeitung abgebildet.

Öffnungszeiten:

- Bis 13.03.2025: 9:00 bis 17:00 Uhr

- 14.03.2025: 9:00 bis 16:00 Uhr

Weitere Bilder von der Messe

Fotoausstellung

Erstmals zeigt das Referat Forschung vom 5. bis zum 28. Februar 2025 in einer Fotoausstellung im Foyer der Hochschulbibliothek alle bisherigen Gewinnerbilder des Fotowettbewerbs, denn vor genau zehn Jahren wurde der Fotowettbewerb erstmals ausgerufen. Vom 5. bis zum 28. Februar 2025 sind die Bilder während der Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek zu sehen. Die Vernissage am 5. Februar bot den feierlichen Anlass zur Urkundenübergabe und Gratulation der aktuellen Preisträgerinnen und Preisträger.

And the winner is …

Der erste Platz des Fotowettbewerbs geht an Florian Muschka (links), Anika Mühl (rechts) und Sammy Schließer (Fotograf). Das Foto zeigt die Masterstudentin der Druck- und Verpackungstechnik und den wissenschaftlichen Mitarbeiter von Prof. Dr. Ingo Reinhold bei der Charakterisierung von gedruckten organisch elektrochemischen Transistoren (OECTs). Die hohe Empfindlichkeit und die Kompatibilität mit wässrigen Umgebungen machen OECTs ideal für Sensoranwendungen, beispielsweise in der Medizintechnik zur Glukosemessung. Die Transistoren stellten die Forschenden mittels Tampondruck her, einem Tiefdruckverfahren aus der grafischen Industrie, das sich besonders für gewölbte und unebene Oberflächen eignet. Mühl untersucht in ihrer Masterarbeit den Einfluss von Prozessparametern die Druckqualität und Leitfähigkeit von Silberstrukturen im Tampondruck. Muschka erforscht das Druckverfahren für dichtungsintegrierte Sensorik im Projekt „IntelliSeal“ am Forschungs- und Transferzentrum Leipzig der HTWK Leipzig.

2. Platz

Den zweiten Platz erhalten die Bauingenieure Herrmann Busse (Fotografie) und Lorenz Spillecke (Bildbearbeitung) für eine Bildmontage, die ihre Vision des zukünftigen Arbeitsalltags im bodenmechanischen Labor zeigt. Durch Mixed Reality, bei der reale und virtuelle Objekte in Echtzeit miteinander interagieren, könnten Laborantinnen und Laboranten zusätzlich zur reellen Situation kontextbezogene Inhalte sehen. Mithilfe einer Mixed-Reality-Brille wird beispielsweise der Blick in die Probe hinein möglich. Diese Vision hat im bodenmechanischen Kontext ein hohes Innovationspotential, sei es für eine schnellere Verfügbarkeit und Vernetzung von Informationen oder für überfachliche und dezentrale Weiterbildungen. Busse promoviert derzeit an der Technischen Universität Berlin und an der HTWK Leipzig über die Interpretation von Drucksondierungsdaten, gemeinsam mit Spillecke entwickelt er im Projekt „RoadIT1.0“ unter der Leitung von Prof. Dr. Ralf Thiele ein Messsystem für die Beanspruchung des Straßennetzes.

2. Platz

Ebenfalls den zweiten Platz erreicht das Bild von Karl Marbach, Masterstudent im Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau/Energietechnik. Als wissenschaftliche Hilfskraft arbeitet er am Lehrstuhl für Produktions- und Logistiksysteme, geleitet von Prof. Dr. Martin Gürtler. Im Rahmen seines Masterprojekts arbeitet er daran, automatisiert Arbeitsablauf-Zeitanalysen (MTM-Analysen) aus Videosequenzen zu generieren. Dafür nutzt er unter anderem Motion Capture, ein Verfahren zur Erfassung von Bewegungen, sowie eine Objekterkennung. MTM-Analysen finden im industriellen Umfeld insbesondere bei der Planung und Bewertung von manuellen Montagetätigkeiten und bei der Ermittlung von betrieblichen Planzeiten Anwendung. Darüber hinaus werden damit Montageprozesse unter ergonomischen Gesichtspunkten bewertet. Marbach entwickelt dafür einen Algorithmus, der die erfassten Bewegungen zur Verbesserung bestehender Montage-prozesse nutzt. Auf dem Foto ist Marbach bei der Erstellung eines umfangreichen Trainingsdatensatzes zu sehen. Die Bildbearbeitung zeigt die gemessenen beweglichen Bereiche der Hand.

3. Platz

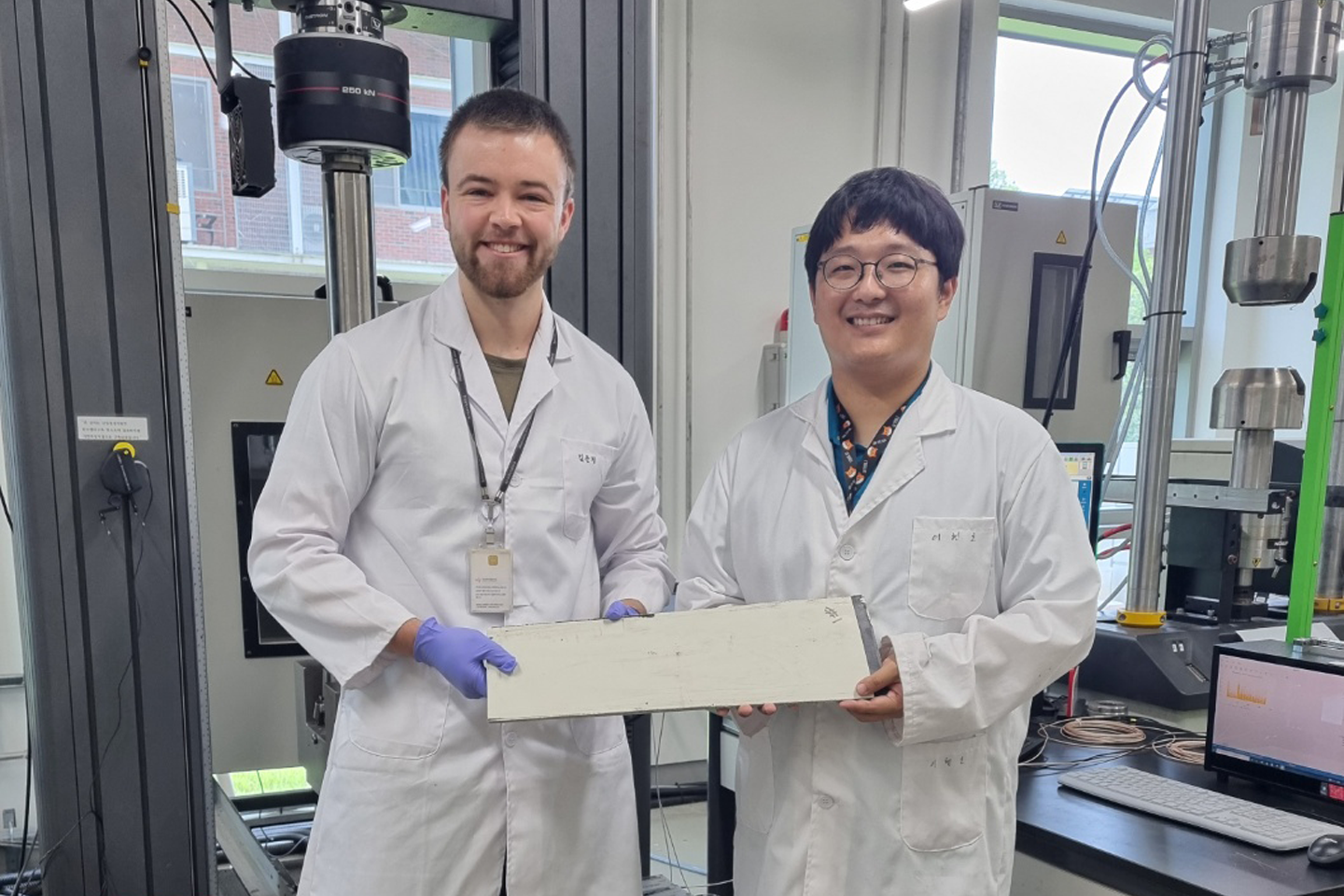

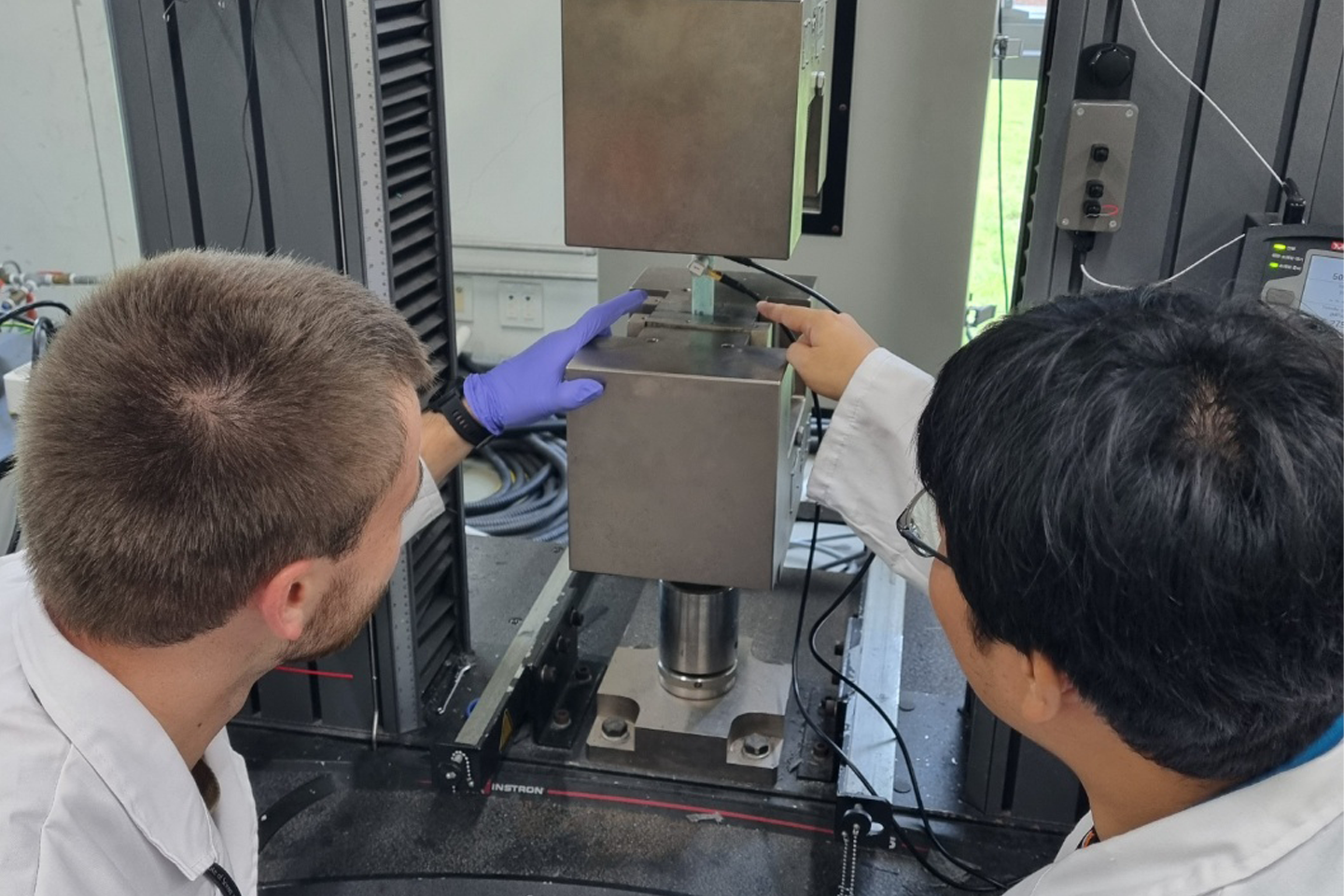

Den dritten Platz des Fotowettbewerbs erhält Niels Clasen, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe FLEX. Der Bauingenieur erforschte im Projekt „Directed Timber Pressfitting“ unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Stahr im Rahmen seiner Masterarbeit die Klemmwirkung von leimfreien und sortenrein trennbaren Dübel-Verbindungen aus Holz. Die Forschungsgruppe prüfte stabförmige Rundholzdübel, die sie mit Nägeln aus Kunstharzpressholz aufspreizten und fest im Bohrloch einer Furnierschichtholzplatte (LVL) verbanden. In einer Versuchsreihe prüfte Clasen die Tragfähigkeit an 80 Prüfkörpern mit verschiedenen Modifikationen des Dübels. Die ersten Versuche, den Nagel stirnseitig in den Dübel einzutreiben, führten zunächst nicht zu Erfolgen: Dübel zerrissen, Platten spalteten sich auf und Nägel brachen, wie hier im Bild zu sehen. Doch diese Fehler waren wichtig für den Erkenntnisgewinn; weitere Experimente führten zur Lösung: Vorbohrungen, genauere Abstimmungen zwischen Nagel- und Dübelgröße sowie LVL-Platten mit Querlagen konnten die Verbindung schließlich auf bis zu 2 Kilonewton Auszugsfestigkeit perfektionieren.

Die Jury

Die Jury, bestehend aus dem freien Wissenschaftsfotografen Swen Reichhold, dem Referenten für Forschung Dirk Lippik sowie Katrin Haase, Forschungskommunikation, und Dr. Franziska Böhl, Forschungsmarketing, bewerteten die eingereichten Bilder unter Gesichtspunkten wie Fotoqualität, Umsetzung der Bildidee, Einzigartigkeit und Bildkomposition.

Jetzt Foto einreichen

Auch in diesem Jahr ruft das Referat Forschung wieder alle Forschenden der HTWK Leipzig dazu auf, persönliche fotografische Eindrücke einzureichen. Die Einreichung ist ab sofort möglich. Mehr Informationen finden Sie hier.

Bildergalerie Vernissage

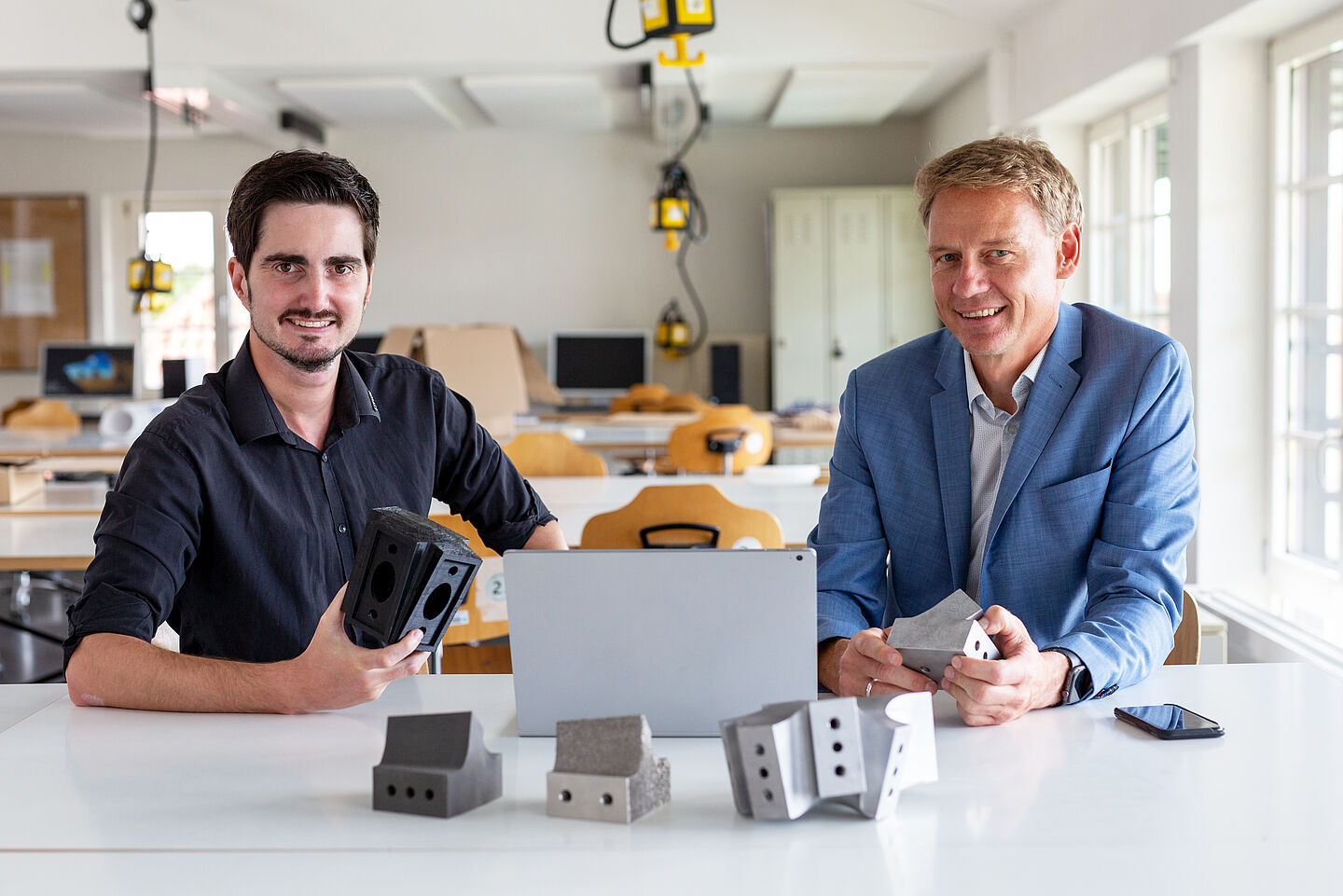

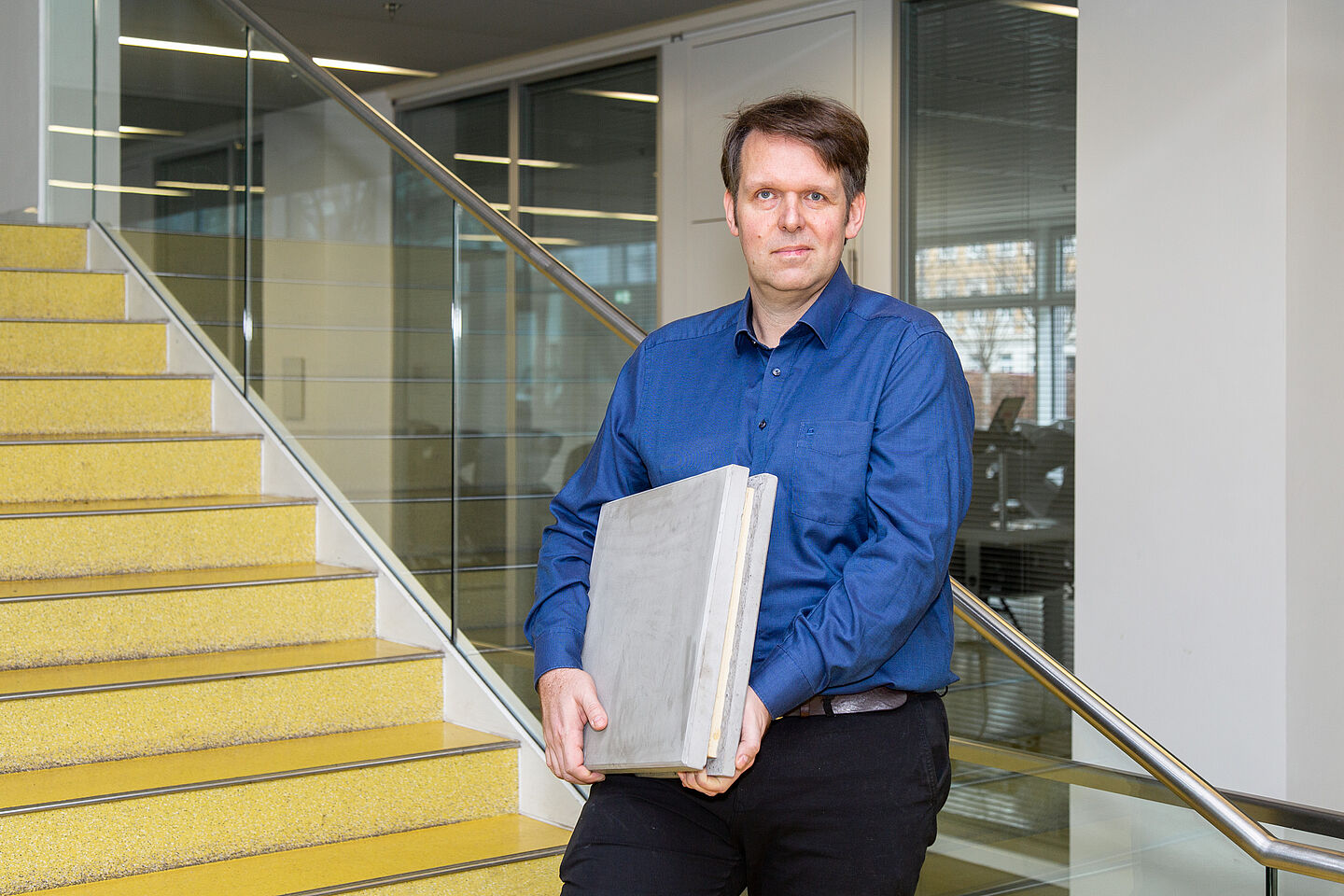

Kern des Projekts ist die Entwicklung kleinformatiger, leichter Carbonbetonplatten, die mechanisch mit Holzbalken verbunden werden. Durch diese Bauweise wird eine einfache Montage und Demontage möglich – ohne Klebeverbindungen. Dies macht das System besonders nachhaltig und wiederverwendbar. Carbonbeton ermöglicht zudem eine erhebliche Reduktion der Bauteildicke und des Eigengewichts, wodurch sich das System flexibel an die Anforderungen von Bestandsbauten anpassen lässt.

Nachhaltigkeit und Effizienz

HBVcarbon adressiert die Herausforderungen im Bauwesen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Effizienz. Es bietet eine vielversprechende, kostengünstige Lösung für die Sanierung von Holzbalkendecken, die modernen Anforderungen gerecht wird. Im Projekt unterstützen die Bauingenieure der HTWK Leipzig das Unternehmen Holzbau Meyer, das die Anwendung der Carbonbeton-Fertigteile untersucht. Die HTWK Leipzig entwickelt effiziente Verbindungstechnologien, die eine zentrale Rolle im Projekt spielen.

Kreislaufgerechtes Bauen

Im Forschungsprojekt builtZero, welches am 1. März 2025 startet, entwickelt die Forschungsgruppe Nachhaltiges Bauen des Instituts für Betonbau (IfB) gemeinsam mit dem Abbund-Zentrum Oelsnitz GmbH & Co. KG und TSM Bau GmbH aus Riesa ein Bausystem für leichte und treibhausgasneutrale Gebäudemodule zum kreislaufgerechten Bauen.

Die Gebäudemodule bestehen aus einem tragenden Rahmensystem und Sandwich-Wandelementen aus effizienten, umweltfreundlichen Materialien, unter anderem Stroh als Dämmmaterial und Holz. Bei der Entwicklung stehen optimierte Produktion, reduziertes Gewicht und reversible Bauprozesse im Fokus. Neue Fügetechniken sollen eine schnelle, automatisierte Montage und Demontage ermöglichen. Besonders hervorzuheben sind dabei besonders leichte Carbonbetonelemente, modulare Rahmen und wiederverwendbare Komponenten, unterstützt durch automatisierte Fertigungsprozesse. Das Teilvorhaben der HTWK fokussiert auf die Bauphysik der Wandbauteile, auf konstruktive Fragen sowie auf den Lebenszyklus der Gebäudemodule. Dazu wird ein bauphysikalisches Modell und ein Lebenszyklusmodell der Module erstellt, womit die verschiedenen Lösungsansätze für das Wandbaukastensystem bewertet werden können. Daneben untersucht die HTWK Leipzig Möglichkeiten der Automatisierung der Montage und Demontage der Wandbauteile und führt dafür Versuche durch.

Fördervolumen

Das Projekt HBVcarbon wird bis 12/2026 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Rahmen des Förderprogramms Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert. builtZero wird bis 2/2028 von der Sächsischen Aufbaubank finanziert. Das gemeinsame Fördervolumen beträgt knapp 800.000 €.

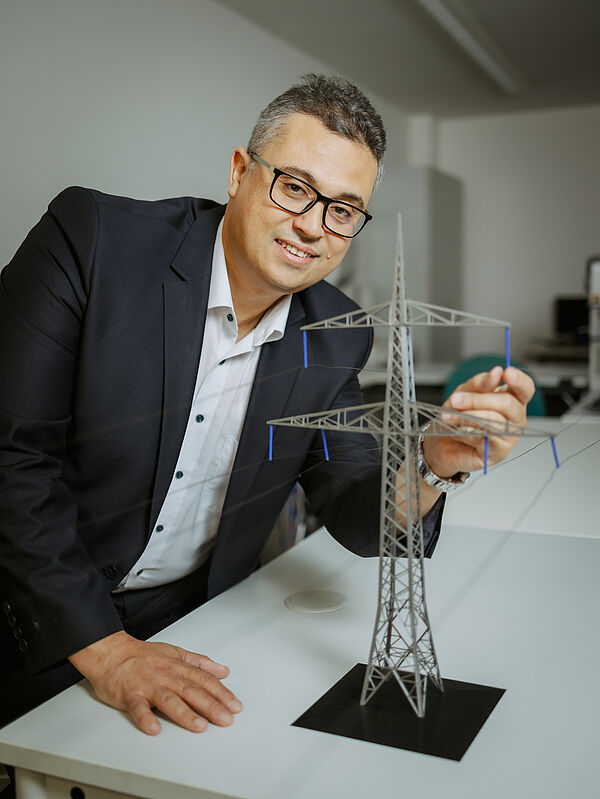

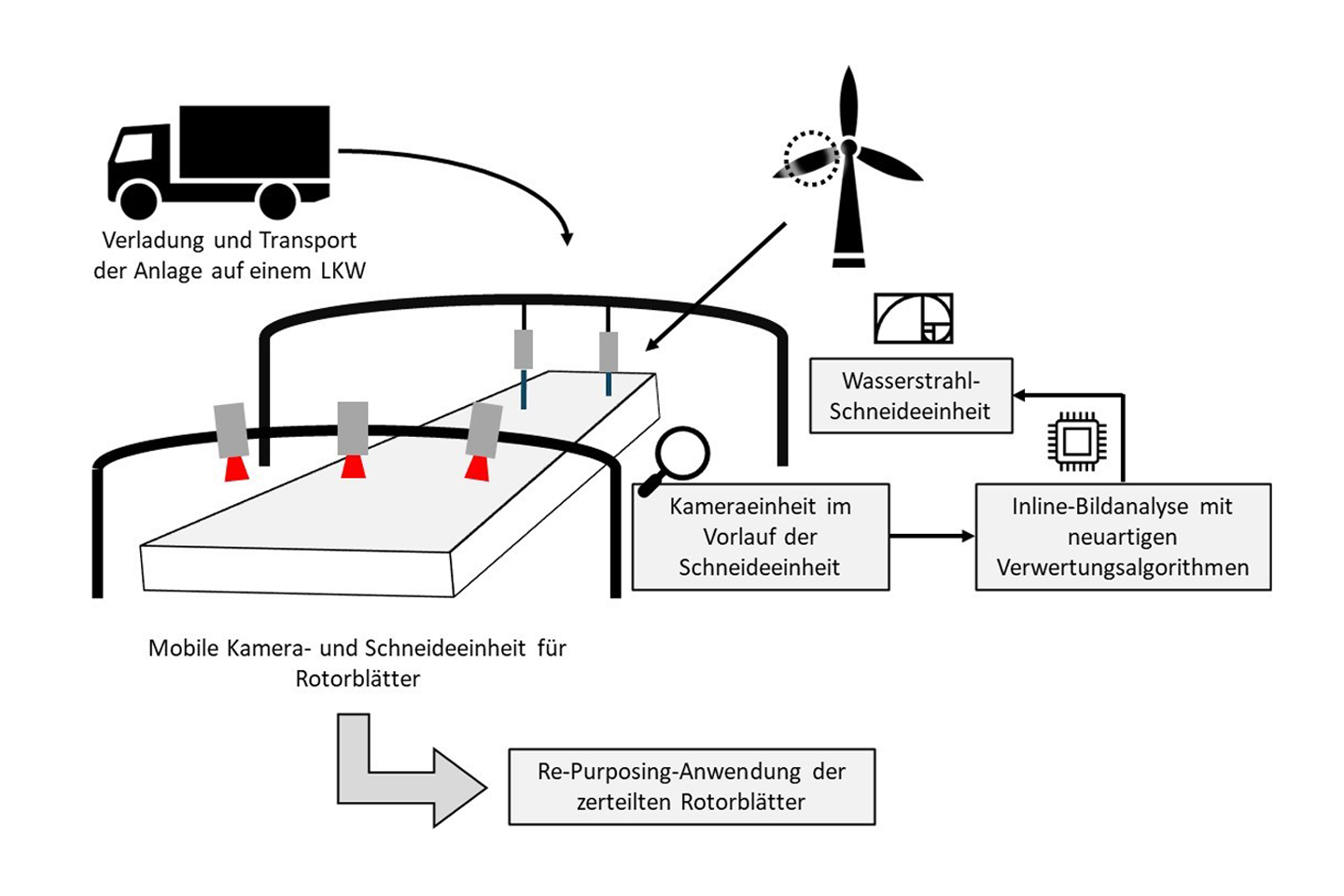

„Wir erhoffen uns von der in RecyRotor fokussierten Technologie eine Effizienzerhöhung bei der Wiederverwendung von Faserverbund-Großstrukturen. Häufig ist die Logistik, insbesondere die hohen Kosten des Transports der großen Rotorblätter vom Windpark bis zu einer Aufbereitungsstätte, der kritische Punkt, der einer Verwertung der Materialien im Sinne der Kreislaufwirtschaft bislang noch im Wege steht. Das RecyRotor-Verfahren wird diesen Nachteil in absehbarer Zeit beseitigen“, erläutert Projektleiter Prof. Robert Böhm. „Wir freuen uns, mit der Herion Engineering GmbH und der Zertrox GmbH zwei deutschlandweit führende Spezialisten auf den Gebieten Zuschnitttechnik und Bilderkennung für das Projekt gewonnen zu haben. Diese Zusammenarbeit wird die Repurpose-Technologie, die an der HTWK seit vier Jahren schrittweise zur Serienreife entwickelt wird, weiter beflügeln.“, prognostiziert der Leiter des CCL Philipp Johst. Das Vorhaben läuft bis Juni 2027 und wird im CCL Lab am Campus Eilenburger Straße durchgeführt.

„Wir haben uns in dem Validierungsvorhaben dafür entschieden, Segmente aus ausgedienten Rotorblättern als Schwimmkörper für schwimmende Solaranlagen, sogenannte Floating PV’s, zu verwenden. Diese Repurpose-Lösung verspricht erhebliches Potenzial, da erwartet wird, die Materialkosten für Schwimmkörper zu reduzieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Ressourcenschonung zu leisten. Wir werden in dem Vorhaben einen großskaligen Demonstrator für eine Floating PV entwickeln und unter Realbedingungen erproben.“, sagt Philipp Johst, Leiter des neu gegründeten Composite Circularity Labs an der HTWK Leipzig.

Das Validierungsvorhaben legt auch den Grundstein für die mögliche Gründung eines Start-ups, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Produkten aus wiederverwendeten Rotorblattmaterialien spezialisiert. „In enger Zusammenarbeit mit der Gründungsberatung ‚Startbahn 13‘ der HTWK werden wir in den kommenden 18 Monaten prüfen, ob unsere Repurpose-Lösungen in eine Ausgründung überführt werden können. Ein Schwerpunkt ist dabei die Bewertung der Marktchancen für Floating PV mit Schwimmkörpern aus umfunktionieren Rotorblattsegmenten. Ziel ist die Validierung einer nachhaltigen und wirtschaftlich attraktiven Lösung, die langfristig in großem Maßstab eingesetzt werden kann.“, fasst Projektleiter Prof. Robert Böhm die Idee des Validierungsvorhabens zusammen. Das Vorhaben läuft bis Mai 2026 und wird im Composite Circularity Lab am Campus Eilenburger Straße durchgeführt.

Mit dem Beginn des Jahres 2025 strukturiert sich die Forschungsgruppe Leichtbau an der HTWK neu und gründet das „Composite Circularity Lab“ (CCL) und das „Advanced Materials and Structures Lab" (AMSL). In den zwei Labs werden die Kernkompetenzen der Professur für Leichtbau fortan stärker gebündelt, um Synergien zwischen laufenden Forschungsprojekten noch besser nutzen zu können. „Die beiden Themen ‚Kreislaufwirtschaft mit Verbundwerkstoffen‘ und ‚Advanced Materials‘ haben sich in den letzten Jahren als äußerst relevante Forschungsthemen erwiesen, die sowohl in der Innovationsstrategie des Freistaats Sachsen, in der FONA-Strategie der Bundesregierung und in der Advanced Materials Initiative 2030 der EU-Kommission verankert sind. Diese Themen werden daher in der Zukunft auch an der HTWK eine noch größere Rolle als bislang spielen.“, erklärt Prof. Robert Böhm.

Das neue „Composite Circularity Lab” widmet sich in Forschung, Lehre und Transfer der Entwicklung kreislaufgerechter Ingenieurlösungen für den Faserverbundsektor. „Für verschiedene Industriezweige wie die Windenergiebranche, die Luft- und Raumfahrt und die Automobilindustrie entwickeln wir Kreislauf-Strategien, die aus den Elementen Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose und Recycling bestehen. In verschiedenen Forschungsprojekten fokussieren wir uns insbesondere auf die Eigenschaftsbewertung der Faserverbundstrukturen und die Umsetzung von Repurpose-Demonstrator-Lösungen, die wir in serienfähige Anwendungen überführen wollen.“, erläutert Forschungsgruppenleiter Philipp Johst die Ziele des CCL.

Team des Composite Circularity Labs (v.l.n.r.): Jannick Schneider, Moritz Bühl, Marten Tschatschanidse, Dimitrij Seibert, Andrej Fehler und Philipp Johst (es fehlt Pamela Voigt) © HTWK Leipzig

Team des Advanced Materials and Structures Lab (v.l.n.r.): Dmytro Rassokhin, Livia M. Doß, Sandy Schubert, Gregor Jesse, Willi Zschiebsch, Michael Kucher, Laura Schiele, Rafael Schelkow, Antonia Kirchner & Davood Peyrow Hedayati © HTWK Leipzig

Das „Advanced Materials and Structures Lab“ zielt darauf ab, durch die Anwendung virtueller Simulationsverfahren, neuer Entwurfs- und Optimierungsmethoden und einem tiefgreifenden Werkstoffverständnis Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde mit verbesserten Eigenschaften, Multifunktionalität, innovativer Verarbeitbarkeit und hoher Vielseitigkeit zu entwickeln. „Unsere Forschung umfasst ein breites Spektrum von der grundlegenden Entwicklung neuer Werkstoffe wie etwa strukturtragende Energiespeicher-Materialien oder nanopartikelverstärkte Kunststoffe über FEM-basierte Auslegungstools bis hin zur anwendungsorientierten Forschung für potenzielle Industriezweige wie Verkehr, Luft- und Raumfahrt, Energie und Umwelt, Bauwesen, Medizintechnik sowie Elektrotechnik.“, so Dr. Michael Kucher, Forschungsgruppenleiter des AMSL.

Warum mitmachen?

Die besten Bilder werden von einer Jury ausgewählt und ausgezeichnet. Außerdem werden die Gewinnerbilder im Forschungsmagazin Einblicke 2026 veröffentlicht und bei hochschulinternen Veranstaltungen präsentiert.

Wie einreichen?

Senden Sie Ihr digitales Bild bis zum 20. September 2025 an einblicke[at]htwk-leipzig.de.

Bewerbungskriterien:

- Das Bild muss druckfähig sein (Auflösung mind. 300 dpi).

- Pro Person kann nur ein Bild eingereicht werden.

- Ein aussagekräftiger Titel und eine kurze Beschreibung der Forschungsperspektive sind erforderlich.

- Urheberinnen und Urheber des Bildes müssen angegeben werden.

- Bild und Beschreibung bitte in separaten Dateien einreichen.

Wer kann teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind alle Forschenden der HTWK Leipzig und des FTZ Leipzig – darunter Masterstudierende mit Forschungsinteresse, Promovierende, Postdocs, wissenschaftliche Mitarbeitende und Professorinnen und Professoren.

Inspiration gefällig?

Lassen Sie sich von den Gewinnerbildern der vergangenen Jahre inspirieren – authentische Einblicke in die Vielfalt der Forschung an der HTWK Leipzig! Nutzen Sie auch gern die Möglichkeit, sich Technik beim Referat Forschung auszuleihen. Katrin Haase und Dr. Franziska Böhl statten Sie gern mit Spiegelreflexkameras, Lichttechnik, Stativen und dergleichen aus. Sprechen Sie uns dazu gern an.

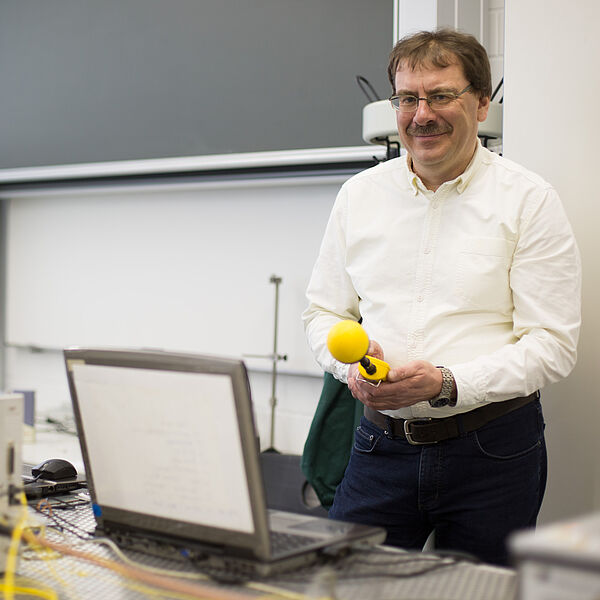

Beim Wissenschaftskino am 10. Dezember 2024 im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig zeigte Reuther den rund 180 anwesenden kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern noch drei weitere Actionszenen aus James-Bond-Filmen und analysierte gemeinsam mit dem Publikum die Physik dahinter. „Ich möchte vor allem jungen Menschen zeigen, dass Physik weder schwer noch unverständlich ist“, so Reuther.

James-Bond-Szenen auch in den Vorlesungen

Über Actionszenen aus James-Bond-Filmen spricht Reuther sonst in seinen Vorlesungen an der HTWK Leipzig: Dort ist er unter anderem für die physikalischen Grundlagen-Veranstaltungen angehender Ingenieurinnen und Ingenieure im ersten und zweiten Studiensemester verantwortlich. Mit Beispielen aus Filmen lockert er den theoretischen Unterricht auf und macht ihn anschaulicher. Für seine erstklassige Didaktik wurde Reuther 2023 mit dem ersten Lehrpreis der Hochschule ausgezeichnet.

Inspiriert wurde Reuther von Metin Tolan: Dieser war bis 2021 Professor für Experimentelle Physik an der Technischen Universität Dortmund und ist aktuell Präsident der Universität Göttingen. Er schrieb verschiedene Bücher wie „Die Star Trek Physik“ oder „Titanic. Mit Physik in den Untergang“. Beispiele aus James-Bond-Filmen habe Reuther gewählt, weil dieser bekannter sei als der zu seiner Studienzeit beliebte MacGyver, der sich ähnlich wie Bond in der 1980/90er-Jahre Actionserie mit besonderen Erfindungen aus brenzligen Situationen rettete.

Auflösungen durch Formeln und Berechnungen

Interessante Gadgets und andere Hilfsmittel werden für James Bond von „Q“ entwickelt. Q ist der Leiter der fiktiven Forschungs- und Entwicklungsabteilung des britischen Geheimdienstes. Zum Lieblingsgadget wurde beispielsweise einmal die Magnetuhr gewählt, die im Film „Live and Let Die“ von 1973 zu sehen ist. In der gezeigten Szene konnte Bond damit den Kaffeelöffel seines Chefs entwenden und einer Frau den Reißverschluss eines Kleides öffnen. In brenzligen Situationen sollte die Uhr hingegen Kugeln aus einigen Metern Entfernung umlenken.

Solche Effekte, wie sie bei der Uhr mit Elektromagneten laut Film möglich sein sollen, verglich Reuther auch mit Beispielen aus dem Alltag, wie sie jeder kennt. In jenem Fall mit einem MRT, bei dem ebenfalls ein starkes Magnetfeld wirkt. Während Q bei seinen Erfindungen tief in die Trickkiste griff, zeigte HTWK-Professor Reuther beim Wissenschaftskino mit Formeln und Berechnungen auf, wie so manche Actionszene wirklich hätte ablaufen müssen.

Unter den Anwesenden sorgten die Szenen und die dazugehörigen Erklärungen immer wieder für Staunen, gerade weil manche besonders spektakuläre Stuntszenen rein physikalisch möglich wären. Und es gab viele Nachfragen, vor allem von eingefleischten James-Bond-Fans, die Detailfragen hatten.

Zum Abschluss ging Reuther der wohl berühmtesten Frage auf den Grund: Warum trinkt James Bond seinen Wodka-Martini geschüttelt und nicht gerührt? Auch hier sorgten zusätzliche Informationen für ein Raunen im Saal: Wer hätte gedacht, dass diese Frage sogar in einem wissenschaftlichen Paper ausführlich besprochen worden ist? Demnach werden durch das Schütteln im Wodka-Martini die freien, gesundheitsschädlichen Radikale besser gebunden, als wenn man den Cocktail rührt. Eine weitere, nicht ganz ernst gemeinte Erklärung liefert der Paranuss-Effekt, auch Müsli-Effekt genannt. Durch das Schütteln wandern die großen Geschmacksmoleküle nach oben, wohingegen die kleinen Alkoholmoleküle sich unten im Glas ansammeln. Oder Kurzum: Für James Bond bedeutet das, dass er den Geschmack genießen kann, ohne betrunken zu werden, denn immerhin muss ein Geheimagent wie er stets einsatzbereit im Kampf gegen das Böse sein.

Nächste Veranstaltung

Die nächste Vorführung vom Wissenschaftskino, der Film- und Diskussionsreihe der Leipziger Wissenschaftseinrichtungen, findet am 4. Februar 2025 statt: Im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig wird der Film „Die Unerhörten“ gezeigt. Der Eintritt ist frei.

„Für uns als Gastgeber war es eine tolle Möglichkeit, unser im August 2024 eröffnetes HolzBauForschungsZentrum einem hochkarätigen Publikum zu präsentieren. Uns verbindet die Maxime, gute Ideen in die reale Umsetzung zu bringen. In unserem Fall sind es neue Konzepte für materialsparende Lösungen im Holzbau, die wir in unserer einzigartigen Forschungs- und Fertigungshalle im Maßstab 1:1 auf Anwendungsniveau entwickeln und erproben können“, so Prof. Alexander Stahr, wissenschaftlicher Leiter des HolzBauForschungsZentrums an der HTWK Leipzig sowie seit mehr als zehn Jahren Kopf und Vordenker der Forschungsgruppe FLEX, einem interdisziplinären Team, mit dem er Strategien für individualisiert-automatisierte Fertigungskonzepte im Holzbau entwickelt.

Nach einer Begrüßung und Keynote über das HolzBauForschungsZentrum durch Stahr folgte eine Keynote zu einem weiteren zukunftsträchtigen Werkstoff, dem Carbonbeton: Prof. Birgit Beckmann von der Technischen Universität Dresden sprach über „Wege zum ressourceneffizienten und nachhaltigen Bauen mit Beton“ und stellte neben Vorteilen des Werkstoffs unter anderem den Cube in Dresden vor.

Unter den StartUps auch r3leaf mit dem HTWK-Absolventen Tore Waldhausen

Deutlich weiter am Anfang standen die drei jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, die in kurzen Pitches ihre Geschäftsmodelle aus den Bereichen innovative Bau- und Werkstoffe sowie Digitalisierungslösungen in der Immobilienbranche den Anwesenden vorstellten. Darunter auch Tore Waldhausen, der Gründer von r3leaf. Waldhausen studierte einst an der HTWK Leipzig Bauingenieurwesen und gründeten dann u.a. mit Unterstützung von Startbahn 13, der HTWK-Gründungsberatung, sein Start-up: r3leaf will die Transformation der Baubranche beschleunigen, indem es Unternehmen Klimarisiken für Gebäude und Grundstücke automatisiert zur Verfügung stellen, um regenerative Maßnahmen abzuleiten. Auch er sucht Investoren.

Tipps von Business Angels und aus dem Sport

Zwei der anwesenden Investoren berichteten anschließend über ihre Erfahrungen als Business Angels. Als Tipps gaben Frank Steinert, Geschäftsführer der BV Beteiligungsgesellschaft mbH in Chemnitz, sowie Cornelia Jahnel, Unternehmerin und Vorstandsmitglied bei BAM!, den jungen StartUps folgendes mit auf den Weg: sein Netzwerk zu erweitern, den passenden Business Angel suchen – denn neben Geld könne dieser mit Expertise und Netzwerken helfen –, sowie sich die Neugier am Thema zu bewahren und auch mal ins kalte Wasser zu springen.

Die Brücke von der Wirtschaft zum Sport schlug am Ende Karsten Günther, der Geschäftsführer vom SC DHfK e.V. in Leipzig, der sich mit dem Leipziger Handball-Coach Runar Sigtryggsson einig war: „Es braucht ein gutes Team, um erfolgreich zu sein.“ Ähnlich wie in einem Forschungsprojekt oder einem Unternehmen hat auch im Sport jeder seine Aufgabe und trägt entscheidend zum Gelingen bei. Am Ende müsse es passen, egal ob im Sport oder bei Ausgründungen.

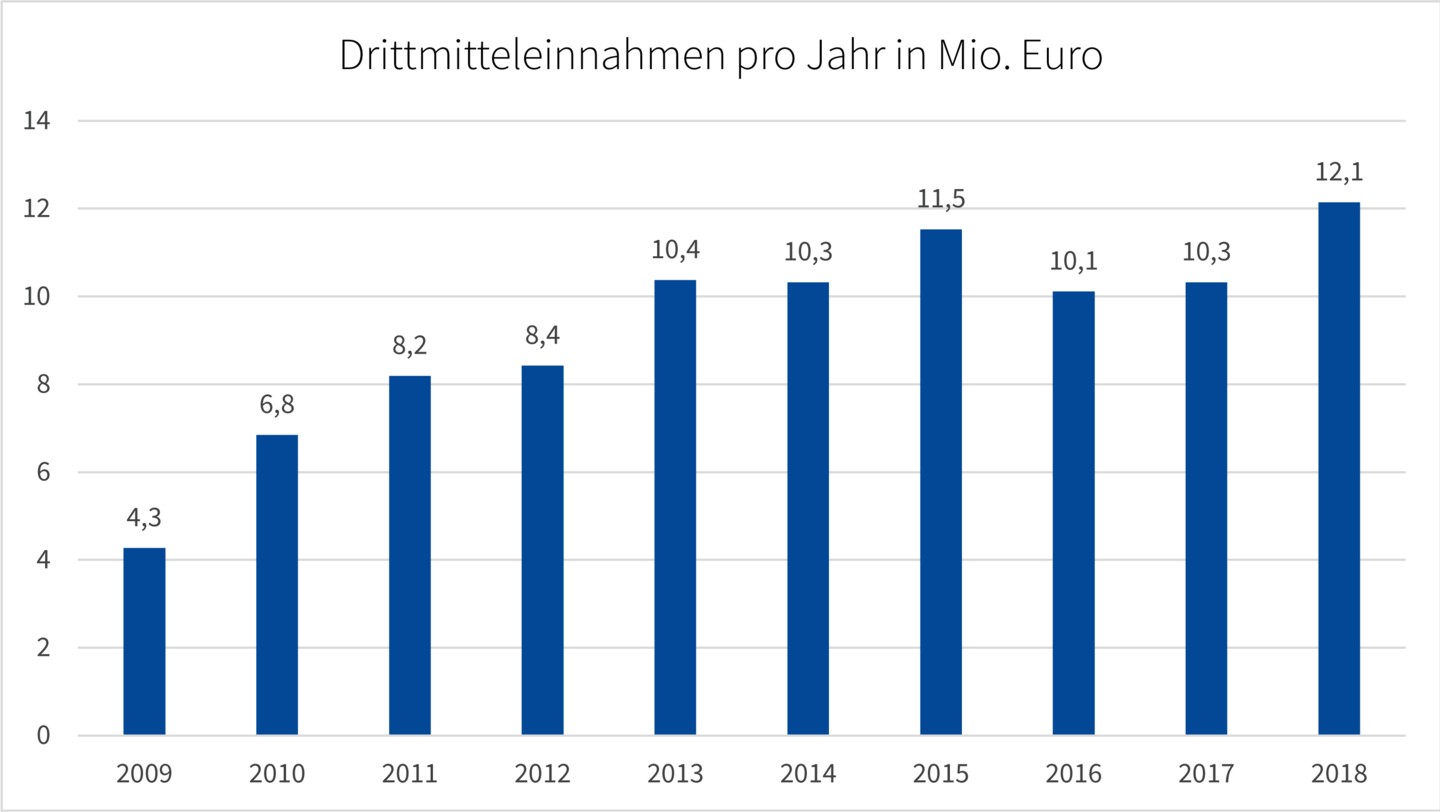

Prof. Dr. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit der HTWK Leipzig: „Es ist nicht selbstverständlich, von der DFG eine Förderung zu erhalten. Die Bedingungen sind hart und der Wettbewerb enorm – daher ist eine Förderzusage zugleich eine Würdigung herausragender Projektideen. Deshalb freut es mich sehr, dass die Hochschule sich über die Jahre hinweg einen Spitzenplatz unter den DFG-geförderten HAW erarbeiten konnte. Nichtsdestotrotz kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die insgesamt von HAW eingeworbenen DFG-Mittel gering sind und unter einem Prozent des gesamten DFG-Etats liegen.“

Was sind Drittmittel?

Forschung an Hochschulen finanziert sich neben einer staatlichen Grundfinanzierung vor allem aus eingeworbenen Drittmitteln. Gerade HAW finanzieren ihre Forschungen überdurchschnittlich durch Drittmittel. Diese werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in wettbewerblich geleiteten Verfahren eingeworben. Die zweitgrößte Drittmittelgeberin ist hierzulande die DFG, die Forschung projektbasiert fördert. Der Förderungsetat der DFG besteht zu zwei Dritteln aus Steuergeldern vom Bund und zu einem Drittel aus Steuergeldern der Länder. In den vergangenen Jahren nahm der Anteil der Drittmittel an der Hochschulfinanzierung gegenüber den Grundmitteln deutlich zu, wobei der Anteil der Wirtschaft als Geldgeber für Forschung sprunghaft zurückging.

DFG-Projekte an der HTWK Leipzig

Die Förderungen der DFG kommen nicht von ungefähr: Die HTWK Leipzig profiliert sich seit Jahren strategisch, dabei entstanden unter anderem Kompetenzzentren zur Werkstoffforschung (Leipzig Center of Materials Science) und zur Drucktechnik (Smart Surfaces), für die die Hochschule DFG-Gelder eingeworben hat, die teilweise erst im nächsten Berichtszeitraum erfasst werden. Die aktuellen Zahlen erschienen im DFG-Förderatlas und beziehen sich auf 2020 bis 2022. Der Förderatlas 2027 wird den Berichtszeitraum 2023 bis 2025 erfassen.

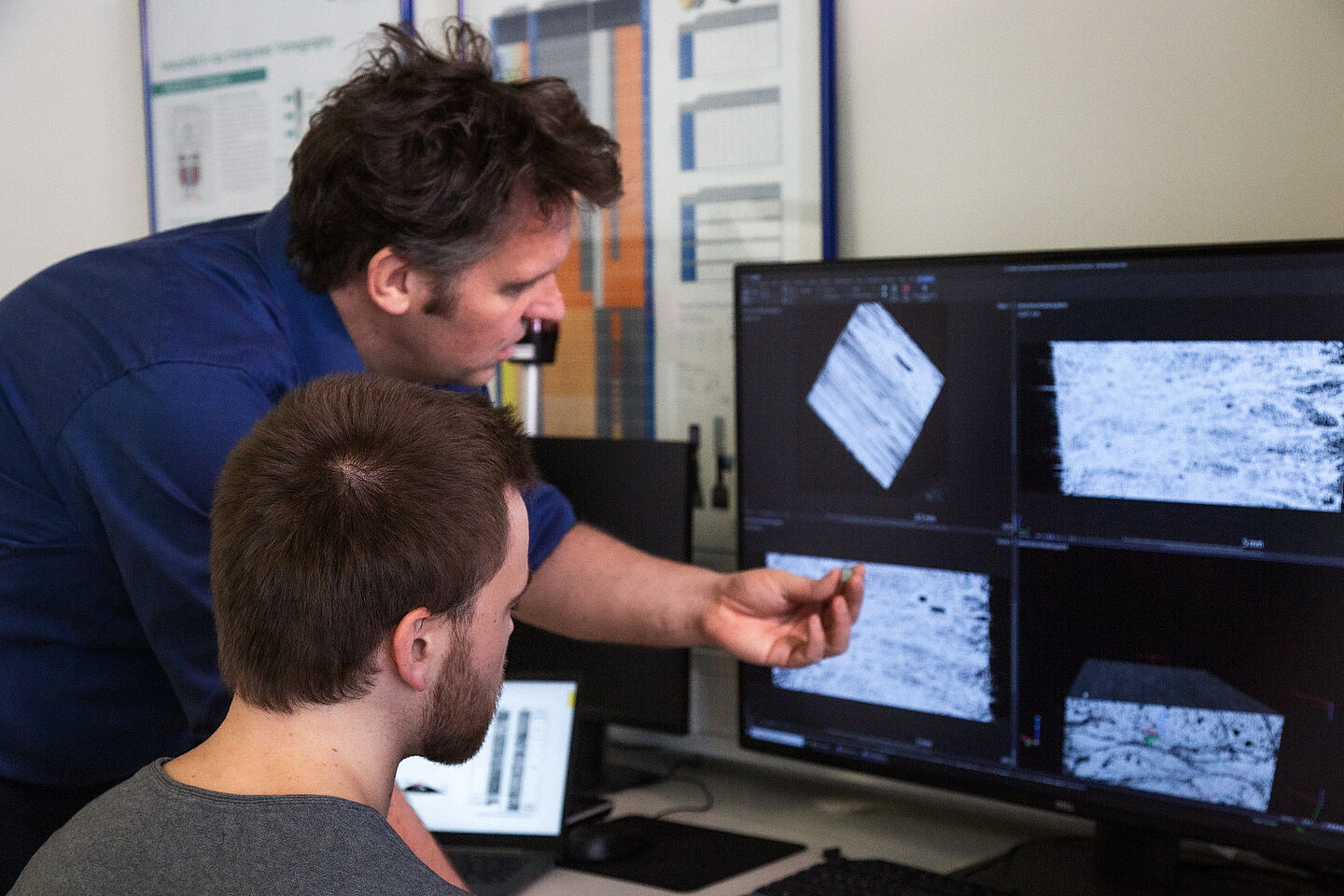

Die 1,6 Millionen Euro der DFG finanzierten an der HTWK Leipzig in den Jahren 2020 bis 2022 Einzelprojekte, Forschungsgruppen und Forschungsgeräte aus den Themengebieten Bauwesen und Architektur, Informatik und Elektrotechnik sowie Geisteswissenschaften. Dank einer Großgeräte-Finanzierung erhielt die Hochschule ein neues Rasterelektronenmikroskop sowie einen Computertomographen. Die Großgeräte helfen Forschenden am Leipzig Center of Materials Science, ressourcenschonende und nachhaltige Bau- und Werkstoffe zu entwickeln.

Eine Auswahl von DFG-geförderten Projekten an der HTWK Leipzig finden Sie hier:

Theater:Raum

Architektur und Raum für die Aufführungskünste: Häuser und Orte künstlerisch-kultureller Mischnutzungen – Zugänglichkeit, Programmierung und erweiterte Szenografien

Prof. Dr. Annette Menting, Laufzeit: 01.10.2016 – 28.02.2025

Schadenslokalisation

Schadenslokalisation und Zustandsidentifikation auf Basis unscharfer Beobachtungen mit H-unendlich-Schätz- und Subspace-Methoden im Lebenszyklus instationärer, mechanischer Strukturen unter ambienter Anregung

Prof. Dr. Armin Lenzen, Laufzeit: seit 2017

Die Villa von Sette Bassi in Rom

Bauhistorische Neubearbeitung und Rekonstruktion einer Villenanlage in Rom

Prof. Dr. Ulrich Weferling, Laufzeit: 01.05.2020 – 31.10.2024

DINOBBIO

Nachhaltige Nutzung der brasilianischen Artenvielfalt - Nutzung verknüpfter Daten zum Auffinden von Naturstoffen

Prof. Dr. Thomas Riechert, Laufzeit: 01.10.2021 – 30.09.2024

Großgeräte für Werkstoffforschung

Großgeräte für mehrdimensionale und skalenübergreifende Werkstoffforschung

Prof. Dr. Robert Böhm, Laufzeit: 01.01.2022 – 31.12.2026

Hundert Plus

Verbundprojekt zum DFG-Schwerpunktprogramm „Hundert plus – Verlängerung der Lebensdauer komplexer Baustrukturen durch intelligente Digitalisierung“ (SPP 2388)

Prof. Dr. Armin Lenzen, Laufzeit: 01.09.2022 – 31.08.2025

MF Discharge

Entladungen bei Gleichspannung mit überlagerter mittelfrequenter Spannung an Grenzflächen in Hochspannungs-Isoliersystemen

Prof. Dr. Carsten Leu, Laufzeit: 01.06.2021 – 31.08.2023

Professorale Karrieremuster der Frühen Neuzeit

Entwicklung einer wissenschaftlichen Methode zur Forschung auf online verfügbaren und verteilten Forschungsdatenbanken der Universitätsgeschichte

Prof. Dr. Thomas Riechert, 2016 – 2023

Jenseits von Ost und West

Die Geokommunikation der „Heiligen Landschaften“ (Sacred Landscapes) von „Duklja“ und „Raška“ durch Raum und Zeit (11.-14. Jahrhundert)

Prof. Dr. Johannes Tripps, Laufzeit 2020 - 2024

Polymerfasern

Vorhersage und Modellierung des Einflusses thermischer und optischer Behandlungsschritte auf die strukturellen Eigenschaften optischer Polymerfasern

Prof. Dr. Christian-Alexander Bunge; Prof. Dr. Thomas Gries, Laufzeit: 2018 - 2020

Spektrale Methoden

Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse von gekoppelten Systemen bestehend aus einer elektromagnetischen Feldanordnung und einem dynamischen nichtlinearen Netzwerk mittels spektraler Methoden

Dr. Konstantin Weise, Laufzeit: 2016 - 2024

Antakya

Archäologische Untersuchungen im Stadtgebiet von Antakya (Antiochia am Orontes), Abschlußarbeiten und Auswertung

Prof. Dr. Ulrich Weferling, Laufzeit: 2014 - 2024

Wie schafft es James Bond beispielsweise, im freien Fall ein Flugzeug einzuholen? Wie kann er einen Widersacher über einen Lastenkran verfolgen? Oder: Stirbt ein Mensch überhaupt zwingend, wenn sein Körper ganz und gar mit Gold bemalt ist? Und kann eine Uhr mit einem Elektromagneten wirklich eine Kugel abhalten?

Mit HTWK-Professor Guido Reuther

Beantworten kann solche Fragen Guido Reuther: Er ist Professor für Angewandte Physik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig). Dort ist er unter anderem für die physikalischen Grundlagen-Veranstaltungen angehender Ingenieurinnen und Ingenieure im ersten und zweiten Studiensemester verantwortlich. Für seine erstklassige Didaktik wurde er 2023 mit dem ersten Lehrpreis der Hochschule ausgezeichnet.

Beim Wissenschaftskino stellt er Filmstunts aus James-Bond-Filmen auf den physikalischen Prüfstand. Unter anderem wird er gemeinsam mit dem Publikum Szenen aus den Filmen „Casino Royale“ (2006), „Golden Eye“ (1995), „Live and Let Die“ (1973) oder „Goldfinger“ (1964) besprechen. Und natürlich geht er der wohl berühmtesten Frage auf den Grund: Warum trinkt James Bond seinen Wodka-Martini geschüttelt und nicht gerührt?

Format: Wissenschaftskino mit Filmausschnitten und Gespräch

Wann: Dienstag, 10. Dezember 2024, ab 19 Uhr

Wo: Zeitgeschichtliches Forum Leipzig, Grimmaische Straße 6, 04109 Leipzig

Eintritt: frei

Angewandte Holzbauforschung

Die HTWK-Forschungsgruppe FLEX um Prof. Dr. Alexander Stahr zeigt am Gemeinschaftsstand mit dem Bauunternehmen Bennert einen zweigeschossigen Pavillon, dessen Dach auf der Konstruktionsidee von Friedrich Zollinger basiert. Die Forschenden interpretierten das Dachkonzept in mehrjähriger Forschungsarbeit neu und gestalteten daraus mittels moderner Technologie in Daten- und Holzverarbeitung eine Spitztonne. Zu sehen ist das Exponat in Halle 2, Stand K 20. Den neuesten Meilenstein der Forschungsgruppe – das im August 2024 eröffnete HolzBauForschungsZentrum Leipzig – stellt Stahr am 7. November ab 10:30 Uhr im Vortrag beim denkmal-Forum vor.

Ebenso zeigt die interdisziplinäre Forschungsgruppe FLEX Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte zur Anwendung von Augmented Reality in der Montagehalle, zum Feuchte-Monitoring im Holzbau sowie zu modularen, hölzernen E-Tankstellen.

Architektur-Ausstellung

„Ostmoderne Stadt.Ansichten Leipzig“, eine Architekturausstellung der HTWK Leipzig, ist am Stand der Abteilung Denkmalpflege der Stadt Leipzig zu sehen. Prof. Dr. Annette Menting, Professorin für Architekturgeschichte, kuratierte die Gegenüberstellungen von Ansichtskarten aus den 1960er bis 1980erJahren mit aktuellen Fotografien von Louis Volkmann und von Architekturstudierenden der HTWK Leipzig. Sie zeigen Orte, Räume, Architekturen und Momente des Stadtlebens. Die Arbeiten schließen an das Instagram-Projekt „karten.der.moderne“ des Fotografen Louis Volkmann an und sind in Halle 2, Stand K 42, zu sehen. Täglich 11 Uhr laden die Abteilung Denkmalpflege, der Architektur-Studiengang der HTWK Leipzig sowie die Leipziger Denkmalstiftung zu geführten Ausstellungsrundgängen ein.

Erstmals ausgelobter Award für Ausstellungsgestaltung

Auf der Museumsfachmesse MUTEC präsentieren sich die Museologiestudiengänge der HTWK Leipzig in Halle 4, Stand B 25 unter Leitung von Prof. Dr. Gisela Weiß. Die Professorin für Bildung und Vermittlung im Museum moderiert die Podiumsdiskussion „Was geben wir weiter? – Erwartungen von und an Museen“, veranstaltet vom Arbeitskreis Bildung & Vermittlung im Deutschen Museumsbund und von der HTWK Leipzig. Weiß ist zugleich Jurymitglied beim erstmals ausgelobten MUTEC-Award. Der Preis würdigt herausragende Leistungen in der Gestaltung von Ausstellungen in Museen und ist mit 500 Euro dotiert. Die drei prämierten Projekte werden auf der MUTEC ausgestellt.

Impressionen von der denkmal und MUTEC 2024

Aufgaben und Ziele des IGL

Das neue Institut für Geotechnik widmet sich den Bereichen Lehre und Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleitung und Transfer. „Perspektivisch werden in unserer Forschung unter anderem umweltgeotechnische und klimarelevante Fragen eine noch größere Rolle spielen als bisher“, erklärt Institutsgründer Thiele. Die neuen geotechnischen Herausforderungen als Folge des Klimawandels sollen im Fokus des Instituts stehen. Der Baugrund bietet großes Potenzial als Energiespeicher. Diese Option wollen die Institutsmitarbeitenden im Zuge der energetischen Transformation wissenschaftlich untersuchen und in wirtschaftliche Anwendungen überführen.

Konkret arbeiten die Institutsangehörigen im Aufgabenfeld Forschung und Entwicklung an zukunftsorientierten übergeordneten Schwerpunktthemen wie klimawandelbedingte Effekte in der Geotechnik, Digitalisierung und KI-basierte Dateninterpretation sowie Kreislaufwirtschaft und Umweltgeotechnik. Im Bereich Dienstleistung und Transfer forcieren sie die Übertragung ihrer Forschungsergebnisse in die Praxis. Der Transfer erfolgt unter anderem durch Veranstaltungen wie das Geotechnikseminar mit regelmäßigen Vorträgen. In Lehre und Praxis geht es den Mitarbeitenden um eine innovative Wissensvermittlung – sowohl für Studierende als auch für Praxispartner. Beispielsweise wollen sie ein überregional zugängliches Schulungszentrum für Bodenmechanik aufbauen, um die geotechnische Lehre zeitgemäß weiterzuentwickeln.

Forschungsstrukturen stärken

Zum Institut für Geotechnik gehören die neu umgebauten Labor- und Bürogebäude am Forschungscampus in der Eilenburger Straße. Dort befindet sich auch das im September 2023 fertiggestellte GeoTechnikum: Dieses besteht aus dem bodenmechanischen Forschungslabor, Modellständen, zwei geotechnischen Versuchshallen mit Bodenprüfgruben für Versuche im Realmaßstab sowie Werkstätten.

„Nach der Fertigstellung des GeoTechnikums und der Umstrukturierung der Lehr- und Forschungsbereiche zur Geotechnik ist die Gründung eines eigenen Instituts ein logischer Schritt, um die Kompetenzen in Lehre und Forschung nun weiter zu bündeln und die Strukturen zukunftsfähig zu stärken“, so Prof. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit an der HTWK Leipzig.

Nachwuchs fördern

Die Institutsleitung wird von Dr.-Ing. Alexander Knut und Bénédict Löwe unterstützt, die bisher die geotechnischen Arbeitsgruppen organisatorisch geleitet haben. Durch die gemeinsame Übernahme von Leitungsfunktionen am Institut eröffnen sich für den Nachwuchs neue Möglichkeiten zur weiteren Qualifizierung, wie beispielsweise die Übernahme von Scientific Co-Chairs beim 1. Leipziger Geotechniksymposium (LeiGS2025), das im kommenden Jahr stattfinden wird.

Hintergrund zu den beiden Geotechnikprofessuren

Der Bauingenieur Thiele entwickelte seit seiner Berufung an die HTWK Leipzig im Jahr 2006 den Forschungsbereich Geotechnik an der Hochschule. Angefangen mit Forschungsprojekten zu Walzenentwicklung und Verdichtungskontrolle entstanden schließlich mit der Zeit zwei eigenständige Arbeitsgruppen: G² Gruppe Geotechnik befasst sich vorwiegend mit Baugrund und Erkundung, während sich GEONETIC vor allem der Geomesstechnik und Simulationen widmet.

Komplettiert wird das neue Institut für Geotechnik durch Prof. Said Al-Akel: Im Jahr 2013 wurde er an die HTWK Leipzig auf die Professur für Grundbau, Bodenmechanik und Umweltgeotechnik berufen. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in den Bereichen der Deponietechnik, Altlastensicherung sowie der Entwicklung von Energiespeichersystemen im Baugrund. In diese Forschungsprojekte bindet er aktiv auch den akademischen Nachwuchs im Rahmen von Abschlussarbeiten ein.

Im Bereich Geotechnik finden an der Hochschule oder mit Beteiligung von HTWK-Forschenden jährlich folgende Veranstaltungen statt:

- Geotechnikseminar: Pro Semester werden fünf Fachvorträge aus der Bauwirtschaft gehalten. Eine Teilnahme ist in Präsenz und online möglich.

- Erdbaufachtagung: Hier tauschen sich Expertinnen und Experten aus Bauplanung, Ausführung und Forschung aus. Die nächste, nunmehr 20. Tagung findet am 13. und 14. Februar 2025 in Leipzig statt und widmet sich dem Fachthema „Erdbau im Wandel“.

- Deponiefachtagung: Die Leipziger Deponiefachtagung dient als Podium zur Diskussion technischer und rechtlicher Fragestellungen des Deponiebaus, der Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie des Umweltschutzes. Der nächste Termin ist am 11. und 12. März 2025 in Leipzig.

- 1. Leipziger Geotechnik-Symposium (LeiGS): Die neue Plattform lädt zum interdisziplinären Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu jährlich wechselnden fachübergreifenden geotechnischen Schwerpunktthemen ein. Das 1. LeiGS findet am 13. und 14. November 2025 statt und widmet sich dem Themenfeld „Geotechnik und Klimawandel“.

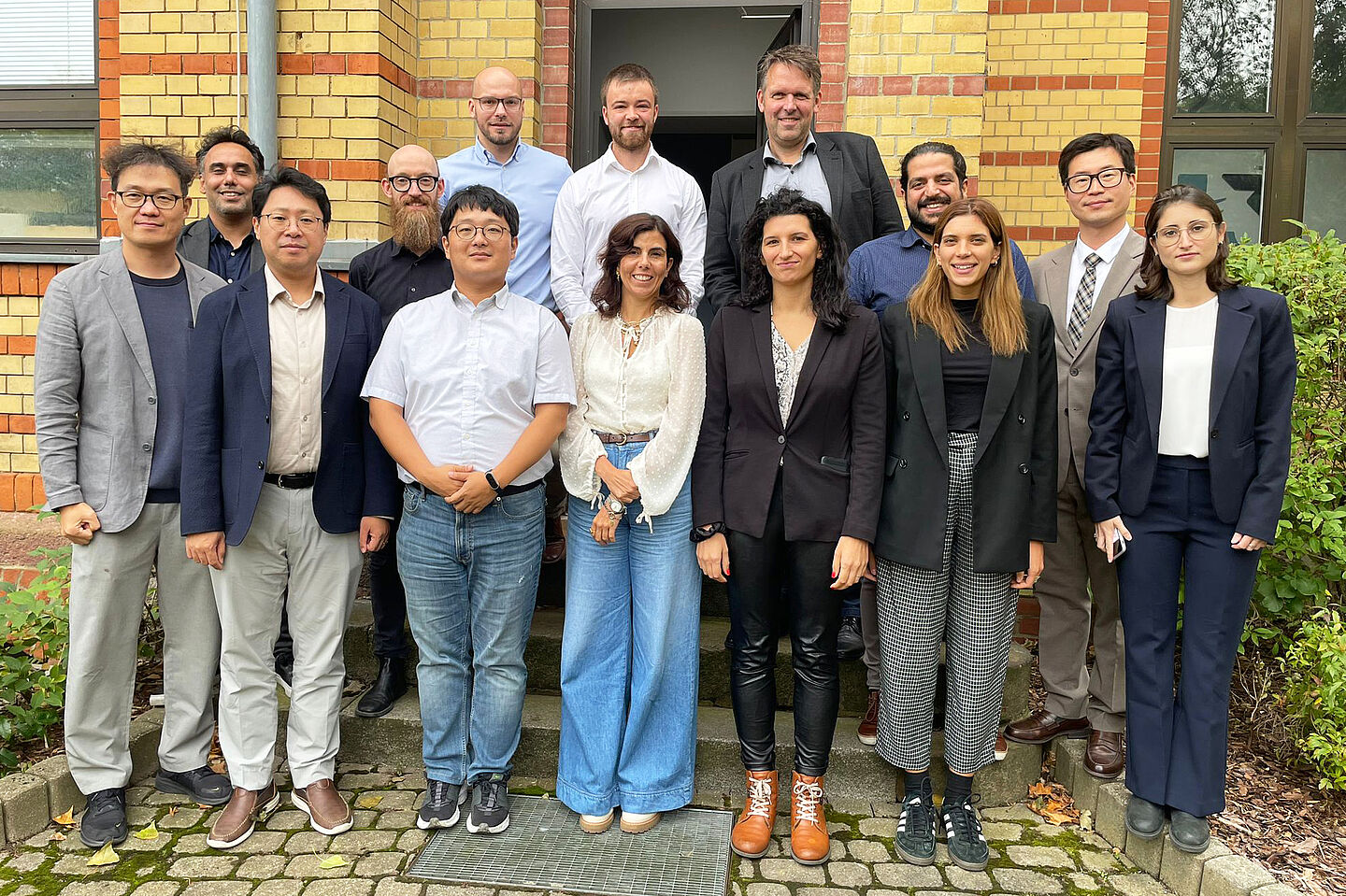

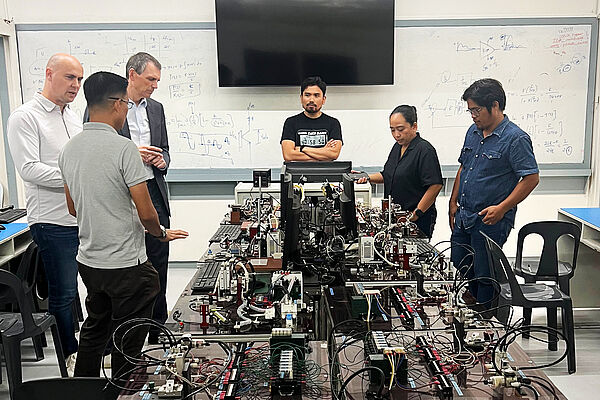

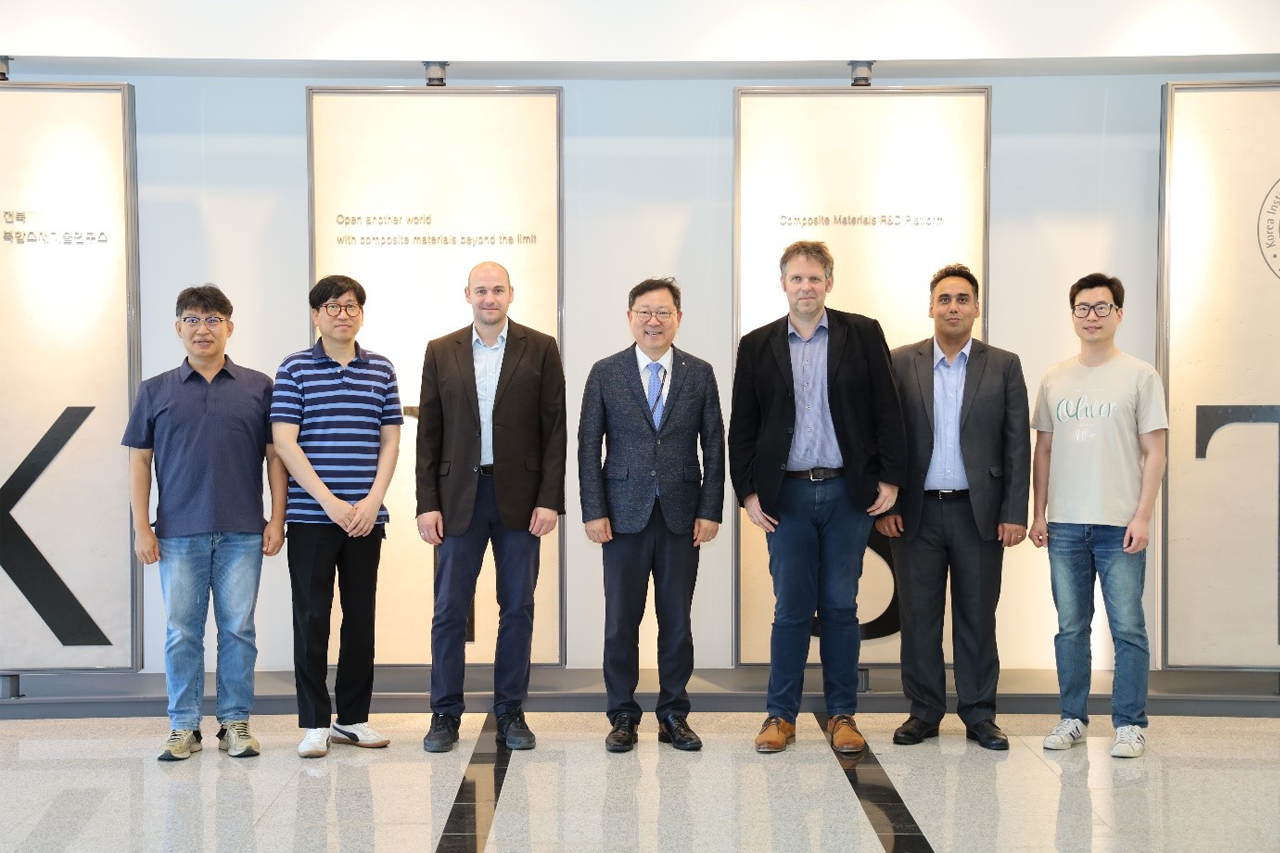

Austausch mit dem KIST

Bereits am Dienstag, den 24. September 2024, trafen sich HTWK-Forschende mit jenen vom KIST für weitere Kennenlerngespräche. Mit dabei war unter anderem Prof. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit an der HTWK Leipzig. Er verdeutlichte in seiner Begrüßung, welch wichtiger Schwerpunkt Advanced Materials mittlerweile an der Hochschule sind, und verdeutlichte, dass er sich auf die kommende, vertiefende Zusammenarbeit freut. Ähnlich sieht es auch Dr. Won-Kook Choi, neuer Generaldirektor am KIST, der mit den Sondierungsgesprächen nun den Grundstein für eine tiefere Zusammenarbeit gelegt sieht.

Neben gemeinsamer Forschung umfasst die Kooperation auch gegenseitige Studien- und Forschungsaufenthalte. Dr. Sung-Soo Kim vom KIST berichte beim Treffen über seinen einmonatigen Forschungsaufenthalt in der sächsischen Messestadt: „Es war eine unvergessliche Erfahrung.“ Er hofft, dass sowohl andere Forschende als auch Studierende künftig ähnliche Erfahrungen sammeln können. Am KIST gibt es dafür auch ein globales Mobilitätsprogramm, das Kim leitet. Zwischen dem KIST und der HTWK Leipzig war sein Aufenthalt nun auch bereits der vierte Aufenthalt von Gastforschenden bzw. HTWK-Studierenden. Je zwei Forschende aus Südkorea und Deutschland konnten bereits zwischen ein und vier Monaten an den jeweils anderen Einrichtungen arbeiten.

Größere, europäische Zusammenarbeit geplant

Die Forschenden von der HTWK Leipzig und dem KIST planen außerdem mit weiteren Partnern aus Europa, die Bewerbung um größere, europäische Forschungsprojekte: Um gemeinsame Interessen und Forschungsschwerpunkte zu identifizieren, folgte am Mittwoch, den 25. September 2024, ein eintägiger Workshop mit potenziellen Partnern aus Griechenland, Italien, Schottland und Portugal. „Wir haben in dem Workshop interessante Ideen entwickelt, unter anderem die Weiterführung unserer Forschungsthemen zur Kreislaufwirtschaft mit Verbundwerkstoffen, zum nachhaltigen Bauen und zur Entwicklung von Strukturbatterien. An der HTWK Leipzig haben wir dazu Kompetenzen aus den laufenden Projekten EuReComp, iClimabuilt, ElVis und Printcap aufgebaut. Die Partner aus Korea bringen hier ein starkes Grundlagenwissen mit ein und werden außerdem interessierte koreanische Industriepartner in das Netzwerk einbringen“, so Böhm. Bis eine Einreichung eines Projektantrages möglich ist, sei aber noch viel zu tun. Daher werden die Vernetzungsarbeiten im Jahr 2025 fortgesetzt, bis schließlich im Herbst 2025 die Einreichung der Projekte geplant ist. „Ein derartiges Leuchtturmprojekt würde die Sichtbarkeit der HTWK Leipzig in dem breiten Themenfeld ‚Advanced Materials‘ weiter steigern.“

Hintergrund: Zum Leipzig Center of Material Science und zur Kooperation mit KIST

Um die Expertise in der Werkstoffforschung an der HTWK Leipzig dauerhaft zu stärken und interdisziplinäre Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Materialforschung anzustoßen, gründeten die vier Professoren Christian Wagner (Professur für Baustofflehre), Paul Rosemann (Professur für Werkstofftechnik), Robert Böhm (Professur für Leichtbau mit Verbundwerkstoffen) und Klaus Holschemacher (Professur für Stahlbetonbau) 2021 das „Leipzig Center of Material Science“. Gestärkt wurde die Werkstoffforschung unter anderem durch eine Millionenförderung seitens der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für zwei neue Großforschungsgeräte. Innerhalb der DFG-Initiative „Unterstützung der Internationalisierung von Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (UDIF-HAW)“, die sich explizit an HAW wendet, die sich für internationale Forschungskooperationen interessieren oder ausbauen möchten, entstand schließlich die Kooperation mit dem KIST.

Mitorganisator Prof. Dr. Björn Höhlig, Professor für Nachhaltiges Bauen/Bauen im Bestand an der HTWK Leipzig: „Die Fachtagung bietet den Teilnehmenden eine großartige Gelegenheit, sich mit aktuellen Themen des nachhaltigen Bauens und Sanierens auseinanderzusetzen und mit Fachleuten auszutauschen.“ David Pfennig, Vorsitzender des Vereins Bildungswerk für nachhaltige Entwicklung, zu dem der Naturbau-Campus gehört, hebt vor allem das Lernen aus regionalen Ansätzen hervor: „Wir zeigen auf, welche Wege bereits gegangen sind und welche Lösungsansätze aktuell in der Region entstehen. Wir wollen klären, welche Mittel und Rahmenbedingungen Bauauftraggebenden und Planenden aktuell zur Verfügung stehen und welche Hürden es zu überwinden gibt“, so Pfennig weiter.

Bauen und Sanieren mit Stroh, Lehm und Holz

Fachleute aus Forschung, Baupraxis und Verwaltung referieren zu den Themen Gebäudezertifizierung, energetische Bestandssanierung, Entwicklung im Lehmbau, die neue Holzbaurichtlinie, Altbausanierung, Energiebilanz in Sachen Holzbau, der Wald als Ressource sowie Naturbaustoffe in Theorie und Praxis. Auch Impulse zum Bauen mit Stroh, Lehm und Holz, vielfältige Ansätze und Methoden des nachhaltigen Planens und Bauens sowie zu diversen Förderprogrammen werden aufgezeigt. Am Nachmittag stehen das Netzwerken an Thementischen und die Fachausstellung im Vordergrund. Mit dabei sind Initiativen, Vereine und Herstellende, die das breite Angebot an alternativen Baustoffen und deren Potenziale darstellen.

Die Teilnahme an der Fachkonferenz ist kostenpflichtig, während die Fachausstellung und Diskussion am Nachmittag kostenfrei zugänglich sind. Die Teilnahmegebühr für die Fachkonferenz beträgt 120 Euro, ab dem 2. Teilnehmenden 90 Euro und ermäßigt 30 Euro. Unterstützende zahlen 200 Euro. Die Veranstaltung wird durch das Bundesmodellvorhaben „Unternehmen Revier“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Sie findet an der HTWK Leipzig im Trefftz‐Bau/Haus A in der Gustav‐Freytag‐Straße 43-45, 04277 Leipzig statt.

Eine Anmeldung ist bis zum 20. September 2024 unter naturbau-campus.de/seminar möglich.

Anwesend war auch ein interdisziplinäres Forschungsteam der HTWK Leipzig. Für sie sind die Carbonbetontage eine der wichtigsten Veranstaltungen zu diesem Thema, denn hier tauschen sich Fachleute aus Bauunternehmen, Planungsbüros, Zulieferer- und Softwarefirmen sowie Bauherren und Forschende aus – also Fachleute entlang der gesamten Wertschöpfungskette. „Hier bei den Carbonbetontagen informieren wir uns über aktuelle Forschungsthemen, vernetzen uns und sprechen über neue Ideen und Kooperationen. Zudem ist es nicht leicht, eines der wichtigsten Themen zu Klima- und Naturschutz in der heutigen Zeit richtig zu kommunizieren und die Beteiligten zum Handeln zu bewegen. Dabei ist gerade die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, beispielsweise durch Carbonbeton, essentiell für unseren Planeten, wie es auch Prof. Manfred Curbach von der TU Dresden in seiner beeindruckenden und zum Nachdenken anregenden Eingangsrede sagte“, so Dr. Alexander Kahnt, Leiter der Forschungsgruppe Nachhaltiges Bauen am Institut für Betonbau (IfB) der HTWK Leipzig. Gemeinsam mit seinen IfB-Kollegen Lukas Steffen und Dr. Steffen Rittner besuchte er die Fachtagung.

HTWK Leipzig mit einem Vortrag zum Thema Recycling

Bei der Tagung konnten die Teilnehmenden in rund 30 Vorträgen über neue Ideen und Ergebnisse staunen oder sich an Diskussionen beteiligen. Die Vorträge befassten sich mit Themen wie neue Richtlinien, Fertigteilbau, Brückenbau, Recycling, Hochbau, Instandsetzung sowie Innovationen und ein Blick in die Zukunft wurde ebenfalls gewährt, indem beispielsweise auf Herstellungsverfahren der nächsten Generation aufmerksam gemacht wurde. Ergänzt wurde die Fachtagung durch eine Ausstellung und Posterpräsentationen.